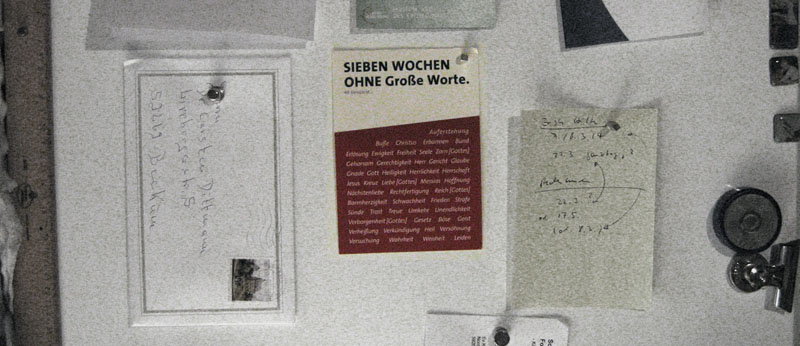

„Sieben Wochen ohne Große Worte“ die Anregung des Zentrums für Predigtkultur ist zunächst einmal interessant: In der Passionszeit sollen Pfarrerinnen und Pfarrer einmal sieben Wochen auf große Worte verzichten. Eine Liste mit 49 Beispielen kann man sich mit der Post zuschicken lassen. Sie hängt mittlerweile über meinem Schreibtisch. Auf der Internetseite des Predigtzentrums kann man sich die Liste ansehen. Sie enthält viele theologische -ung-, -heit- und -keit-Wörter aber auch Begriffe wie „Gott“, „Christus“ und „Kreuz“. (Nachtrag: Es gibt jetzt eine eigenen Internetseite zur Aktion unter https://www.ohne-grosse-worte.de.)

Natürlich hat die Idee wegen genau solcher Wörter Widerspruch, Spott und Häme in Blogs und bei Twitter geerntet: Wie soll man predigen, so der Einwand, wenn zentrale Begriffe des christlichen Glaubens nicht ausgesprochen werden dürfen. Übersehen wird bei diesem Einwand allerdings, dass ein inflationärer Wortgebrauch Begriffe durchaus entwerten kann. Zudem muss man im Gespräch mit Menschen, die der christlichen Sprache nicht mächtig sind, sowieso Übersetzungsarbeit in die Alltagssprache leisten. Die Idee, zeitweilig auf Wörter wie „Gott“ zu verzichten, ist nicht neu, aber die Verbindung mit der Aktion „Sieben Wochen ohne“ durchaus originell.

Bei genauer Betrachtung zeigt sich allerdings: Mag die Idee auch originell sein, die Art der Durchführung ist es nicht. Philipp Greifenstein hat in einem lesenswerten Blogbeitrag einige Kritikpunkte vorgetragen und damit eine kleine Diskussion ausgelöst, an der auch ich mich beteiligt habe. Ich werde, was ich dort geäußert habe, hier nicht wiederholen, sondern mich auf eine Frage konzentrieren: Was bringt es, eine Zeitlang auf bestimmte Wörter zu verzichten?

Eine spontane Antwort liegt auf der Hand: Bestimmte Wörter bewusst nicht zu gebrauchen macht deutlich, wie schwer es ist, scheinbar Selbstverständliches verständlich auszudrücken, wenn die üblichen Begriffe nicht zur Verfügung stehen. Das Ratespiel Tabu setzt das sehr schön um: Dort geht es darum, Begriffe zum Raten zu umschreiben, ohne bei der Erklärung auf bestimmte Wörter zurück zu greifen. Leicht geraten Predigerinnen und Prediger in die Jargon-Falle, weil der innerkirchliche und innergemeindliche Gebrauch bestimmter Wörter und Ausdrucksweisen eben nur scheinbar selbstverständlich ist. Philipp Greifenstein hat dies mit seinem Bullshit-Bingo zur Weihnachtspredigt schon zwei Mal deutlich gemacht. Er hat damit nicht nur für Heiterkeit unter Pfarrerinnen und Pfarrern gesorgt, sondern manchen tatsächlich ins Grübeln gebracht: Ist mein Reden tatsächlich so floskelhaft? Was bleibt noch übrig, wenn ich auf die Floskeln verzichte? Die Fastenaktion des Predigtzentrums zielt darauf, zeitweilig auf Selbstverständliches zu verzichten, um neu verständlich zu werden.

Leider ist die Aktion des Predigtzentrums, anders als Philipps zum Nachdenken anregendes Bullshit-Bingo, völlig humor- und ironiefrei. Schaue ich auf meine eigene Predigtsprache, so habe ich den Eindruck, dass die vorgelegte Liste der „Großen Worte“ eher einer homiletischen Mottenkiste von Predigtklischees entstammt. Natürlich gibt es Wörter darunter, deren Vermeidung eine Herausforderung darstellen könnten. Aber viele der Beispielwörter würde ich sowieso nicht ohne weiteres in einer Predigt verwenden, sondern innerhalb von Kontexten, die die Bedeutung klarmachen, auch ohne zwangläufig erklären zu müssen. Gegenwärtige Floskeln und Modewörter wären sicher anregender als die gewählten Beispiele gewesen.

Ich glaube allerdings, dass die Wörter gar nicht das Problem sind. Nicht ob wir das Wort „Gott“ in der Rede gebrauchen oder darauf verzichten sorgt für Klärung und Verständnis, sondern wie wir das Wort gebrauchen. Die Diagnose des Predigtzentrums lautet: „Einige wichtige Wörter, die wir in den Predigten verwenden, haben ihren Sinn verloren.“ Ihr Therapievorschlag besteht darin, eine Zeitlang auf diese Wörter zu verzichten. Der Zwang, nach neuen Ausdrucksformen zu suchen, so Annahme, würde die Predigtsprache lebendiger, anschaulicher und konkreter werden lassen. Ich nehme dagegen an, dass nicht die leeren Wörter, sondern das ziellose Reden das eigentliche Problem darstellen.

Bei Ludwig Wittgenstein gibt es das schöne Bild einer leerlaufenden Sprache (PU §132). Leer läuft die Sprache nicht, weil sie sinnentleerte Begriffe verwendet. Dieses Problem ließe sich mit Sprachreform, mit exemplarischen Einführungen und Definitionen beheben. Das Problem bei Wittgenstein ist nicht Sinnentleerung, sondern eine Sprache im Leerlauf – wie bei einem Fahrzeug, bei dem man den Gang heraus genommen hat. Die Sprache arbeitet nicht. Sie macht Urlaub und feiert (PU §38). Was Wittgenstein für philosophische Probleme diagnostiziert, gilt meines Erachtens auch für theologisches Reden – vielleicht sogar für theologisches Reden noch viel mehr. Als Behandlungsmethode böte sich dann eine homiletische Ergotherapie an, die Glaubenssprache für den Alltag handlungsfähig macht.

Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: Bei der Themensuche für einen Gottesdienst im Team, zum Beispiel beim Schulgottesdienst, fallen als Themenvorschläge gerne Wörter wie „Schöpfung“ und „Gemeinschaft“. Es könnten auch Wörter von der Beispielliste sein. Ich entgegne regelmäßig: „‘Schöpfung‘ ist kein Thema, sondern ein Stichwort.“ Auch typische „als“-Überschriften wie „Schöpfung als Auftrag“ formulieren noch kein Thema. Erst die Aussage macht das Thema. Themen könnten sein „Schöpfung bewahren ist Auftrag für Menschen“ oder auch „Schöpfung untertan machen ist Auftrag für Menschen“. Natürlich muss auch der Begriff der Schöpfung dabei geklärt werden, aber die Klärung des Begriffes allein macht noch nicht viel klar. Wichtiger ist zu klären was mit welcher Intention ausgesagt werden soll.

Eine Predigt im Leerlauf macht keine Mühe, weder dem Prediger noch dem Hörer. Sie läuft so dahin und im besten Fall sagt der Prediger nichts Falsches, aber eben auch nichts Bewegendes. Das Mühevolle der Predigtvorbereitung ist, die Predigtsprache ans Arbeiten zu bekommen. Und die Predigtsprache arbeitet dann, wenn der Prediger mit dem, was er sagt, tatsächlich etwas tut, und die Hörenden dies aufnehmen und damit weiter arbeiten können. Bestimmte Wörter dabei nicht zu gebrauchen kann ein schönes Spiel sein, aber es holt die Sprache nicht aus dem Leerlauf. Philipp Greifenstein schreibt dazu: „Nicht zum Verzicht auf Worte, sondern zum Mut, sie in den Mund zu nehmen und für unsere Zeit verantwortlich auszulegen, muss aufgerufen werden.“ Ich würde es so formulieren: Nicht der Verzicht, sondern der Versuch einer lebendigen, anschaulichen und konkreten Benutzung der Wörter hilft zu klären, ob die Wörter heute noch sinnvoll verwendet werden können oder nicht. „Die Bedeutung eines Wortes“, so eine bekannte Notiz Wittgensteins, „ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (PU §43)

Trotzdem ist die Aktion nicht schlecht. Beim Schreiben bestimmte Wörter bewusst vermeiden ist eine kreative Schreibmethode, die zu Neuformulierungen zwingt und neue Sprachbilder produzieren hilft. In Ländern, in denen es eine Zensur der Literatur gibt, entwickeln Autoren neue Sprach- und Ausdrucksformen, die nicht unter die Zensur fallen und doch von den Lesern verstanden werden. In unserem Fall ist der Verzicht eine Art freiwillige Selbstzensur, deren kreatives Potential vor allem für die Predigtvorbereitung genutzt werden könnte. Vielleicht hilft es zu klären, warum ein bestimmtes Wort am Ende doch unverzichtbar für die Predigt ist oder warum man gut und gerne darauf verzichten kann. Vielleicht bis es einmal wieder entdeckt wird wie ein alter Name.

Für mich ist das am Ende vielleicht sogar das Beste an der Beispielliste: Sie enthält, wie schon gesagt, viele Wörter, die nicht zu meinem aktiven Predigtwortschatz gehören. Die Herausforderung ist darum nicht der Verzicht, sondern vielleicht auch eine Neuaneignung durch einen neuen Gebrauch.