„So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.

„So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.

„Einfach von Gott reden“ ist durch einen pietistischen Jargon geprägt, dessen altertümelnder Sprachstil zuweilen fragen lässt, ob das Buch vielleicht die Neuausgabe einer älteren Auflage ist. Tatsächlich ist das Arbeitsbuch aber 2012 erstmals erschienen. Der Autor Christian Lehmann stammt ursprünglich aus dem Siegerland, war bis 2010 Studienassistent am Tübinger Albrecht-Bengel-Haus und hat vor kurzem seine erste Pfarrstelle in der Württembergischen Landeskirche angetreten. Seit 2011 ist er zudem Schriftleiter von „Zuversicht und Stärke“, einer Predigthilfe aus der pietistischen „Christusbewegung Lebendige Gemeinde“. Auch wenn Lehmann vor der Predigt in der „Sprache Kanaans“ warnt (S. 65f): Sein Predigtbuch ist davon selbst davon nicht frei. Wer nicht in diesem Jargon zu Hause ist, kann leicht darüber stolpern.

Lehmanns Ansatz ist zunächst einmal sympathisch: Gegen langweilige und blutleere Predigten ist es ihm wichtig „die biblische Botschaft frisch und mutig, klug und klar, lebensrelevant und alltagstauglich weiterzugeben“ (S. 11). Dabei geht er „von der einfachen Grundidee aus, dass die Bibel als Gottes Wort uns nicht nur lehrt, was wir weiterzusagen haben, sondern auch, wie wir das am besten tun“ (ebd.). Deshalb gilt Lehmann auch die Bibel als erstes, kreatives Hilfsmittel (vgl. S. 170f): „Unsere Aufgabe als Verkündiger besteht darin, mit dem Bibeltext zu sprechen, nicht über ihn.“ (S. 65)

Liebevoll predigen heißt für Lehmann, einfach (S. 101ff), verständlich (116ff) und anschaulich (S. 123ff) zu reden. Maßstab sind dabei die Hörerinnen und Hörer. Sie sollen Glauben nicht nur intellektuell verstehen, sondern vor allem praktisch und konkret erfahren – jenseits aller Gesetzlichkeit, die im Tun des Glaubens immer nur ein „Du sollst …“ sieht. Dem stellt Lehmann „Wie-Fragen“ des Glaubens gegenüber: „Wie sind wir gute Eltern, …besiege ich meine Angst, … liebe ich meinen Nachbarn …?“ (vgl. S. 161). Wenn Predigt auf solche konkreten Fragen praktische Antwort gibt, erfüllt sie ihre wichtige Aufgabe, Menschen von heute zu sagen, wie christlicher Glaube praktisch aussieht. Dabei stützt sich Lehmann auf eine Theologie der Vollmacht (S. 44ff), die es ihm ermöglicht, trotz der These, dass alles aktuelle, menschliche Reden von Gott begrenzt ist, dennoch davon auszugehen, dass ein verlässliches und wirkmächtiges Reden von Gott in der Predigt möglich ist.

Lehmanns Anspruch ist ein praktisch orientiertes Buch vorzulegen, kein Lehrbuch der Predigt. Von daher überrascht es allerdings, dass die konkreten Arbeitsschritte der Predigterstellung vage und zum Teil bloß idealistisch bleiben. So gilt für Lehmann die unbestreitbar richtige Faustregel „je mehr Zeit, desto besser“. Was das aber im Pfarralltag bedeutet, lässt Lehmann offen. Er watscht die Pfarrer ab, die offen zugeben, oft unter Zeitdruck vorbereiten zu müssen und präsentiert idealisierend zwei evangelikale Star-Prediger, die nach eigenen Angaben zwei bis vier (!) ganze Tage der Predigtvorbereitung widmen (vgl. S. 38). Jenseits von der Frage, ob das überhaupt realistisch ist, stellt sich zumindest für den Pfarrberuf die Frage, ob so ein Ziel tatsächlich ideal ist.

Die konkrete Predigtvorbereitung geschieht bei Lehmann im Dreischritt von Hören, Ringen und Prüfen. Dazu gibt Lehmann dem Leser zwar eine Reihe von Reflexionsfragen zur Predigtarbeit an die Hand, aber als wirkliches Modell der Predigtvorbereitung bleibt vieles zu unkonkret. Im praktischen Hauptteil gibt es vereinzelte Überlegungen zu Predigtsprache und -aufbau, ein systematisches Modell lässt sich aber nicht erkennen. Lehmann verharrt ganz in der alten Punkte-Predigt und nimmt zum Beispiel Impulse der New Homiletik schlicht nicht zur Kenntnis. Dabei könnte auch die pietistische Predigt durchaus von neuen, homiletischen Ideen profitieren.

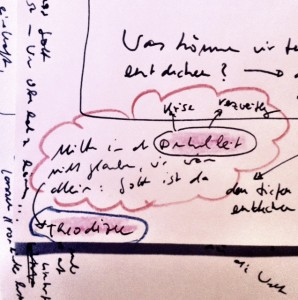

Problematisch ist aber vor allem das hermeneutische Textmodell, das dem Ansatz zugrunde liegt. Diese Problematik kommt in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks (S. 94f) besonders gut zum Ausdruck. Zunächst fällt auf, dass in Lehmanns Dreieck „Prediger“ und „Hörer“ nicht mit „Bibeltext“ in Verbindung gesetzt, sondern durch die Schreibweise „Gott/Bibeltext“ Gott und Bibeltext quasi gleichsetzt werden. Expressis verbis: „Wer nicht die ganze Heilige Schrift als Wort des lebendigen Gottes anerkennen will, der bestreitet letztlich ihre ganze Gültigkeit und Autorität.“ (S. 140). Verkündigung ist vor diesem Hintergrund immer nur aktualisierende Rede der einmaligen und grundsätzlichen Rede Gottes im biblischen Text. Das ist vor dem pietistischen Hintergrund Lehmanns nachvollziehbar, dürfte aber zuweilen die Geduld historisch-kritisch geschulter Predigerinnen und Prediger strapazieren. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht Zielgruppe von „Einfach von Gott reden“.

Schwieriger ist aber ein zweites Problem, das in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks sichtbar wird: Lehmann reflektiert nur mangelhaft die Rolle des Predigers im Predigtgeschehen. Der Prediger steht nach Lehmann vor der Herausforderung „die Hörenden in der konkreten Situation mit Gottes Wort in Verbindung“ zu bringen (S. 96). Es ist positiv zu würdigen, wie sehr Lehmann die Rolle der Hörerinnen und Hörer im Predigtgeschehen wahrnimmt. Trotzdem fällt auf, dass das Kapitel über die Hörer (S. 94ff) vor allem ein Kapitel über den „liebevollen“ Umgang des Predigers mit den Hörern ist. Ich meine das nicht ironisch: Lehmann grenzt sich ausdrücklich von einem pietistisch-evangelikalen Predigtstil ab, der die Hörerinnen „senkrecht von oben“ mit dem Gotteswort konfrontiert. Aber er sieht die Aufgabe des Predigers darin, den Menschen dieses Gotteswort zu bringen und zu sagen. Ausdrücklich versteht Lehmann den Prediger als „Worttransporter“ (S. 65), der „den alten Inhalt der Bibel in der Sprache von heute weiterzusagen“ hat (ebd.). Der komplexen Situation des Predigtgeschehens wird das aber nicht gerecht.

Im Predigtgeschehen stehen Prediger, Hörer und Bibeltext in wechselseitigen Beziehungen zueinander. Das sieht Lehmann in Ansätzen zwar durchaus, zieht daraus aber nicht die Konsequenz, auch nach den spannungsvollen Wechselwirkungen zu fragen. Trotz allem Bemühen um eine Hörerorientierung bleiben darum die kreativen Potentiale letztlich ungenutzt. So wird die Spannung von biblischer und heutiger Sprache zwar als „Verkündigungsenergie“ (S. 66) erkannt, aber sofort kritisch der geistlichen Prüfung überantwortet, statt in ihr zunächst einmal eine innovative, kreative Kraft zu sehen. Die Überlegungen zum kreativen Predigen erschöpfen sich so lediglich in der Suche nach Alternativen zum „Frontalmonolog“ als Standardform. Als Lösungsmöglichkeiten werden z.B. Lied-, Bild-, Symbol- und Dialogpredigt, Anspiele und Bibliolog, interaktive Elemente und Fragen der Predigtinszenierung angerissen (S. 165ff). Das ist alles anderes als neu. Selbst die gerade für eine biblisch orientierte Predigtlehre interessante Frage nach einer narrativen Predigt wird nur angedeutet und die Antwort erschöpft sich in der Feststellung: „Unsere Verkündigung darf ruhig ‚narrativer’, erzählfreudiger werden.“ (S. 91) Zur Frage der freien Predigt verhält sich Lehmann zurückhaltend, rät allerdings zur Verschriftlichung der Predigt und empfiehlt, nicht spontan vom vorbereiteten Manuskript abzuweichen (vgl. S. 98f; S. 40). In Lehmanns Worttransport-Modell fällt also die Beschreibung des Spannungsfeldes zwischen Prediger, Hörer und Bibeltext weit hinter die aktuellen, homiletischen Diskussionen zurück und auch die Potentiale für eine tatsächlich kreative Predigpraxis bleiben letztlich ungenutzt.

Fazit: „Einfach von Gott reden“ ist kein Lehr-, sondern ein Arbeitsbuch mit pietistischem Hintergrund. Wem das Umfeld sprachlich und theologisch nahe ist, wird in Lehmanns Buch zwar nicht viel Neues erfahren, aber sicherlich Anstöße und Anregungen bekommen, die eigene Predigtpraxis zu bedenken. Da das Buch wenig homiletisches und exegetisches Wissen voraussetzt, kann es sich auch gut für Prädikantinnen und Prädikanten eignen, die an ihrer Predigtpraxis arbeiten möchten; für sie dürften vor allem die praktischen Übungen interessant sein. Homiletisch erreicht das Buch allerdings nicht den aktuellen Diskussionsstand und wer Impulse für eine kreative Predigtvorbereitung und alternative Predigtformen sucht, wird schnell enttäuscht sein.

Christian Lehmann: Einfach von Gott reden. Liebevoll, praktisch und kreativ predigen. SCM R. Brockhaus, Witten, 2012. ISBN 978-3-417-26469-2| 13,95 € | 238 S.