Nicht erst seit Guttenberg und Koch-Mehrin wird über Plagiate diskutiert – auch bezüglich der Predigt. Auch wenn viele die Nase darüber rümpfen: Abgeschrieben haben Prediger schon immer. „Im Himmelreich gibt es kein Copyright!“, lautet die schmunzelnde Rechtfertigung.

Nicht erst seit Guttenberg und Koch-Mehrin wird über Plagiate diskutiert – auch bezüglich der Predigt. Auch wenn viele die Nase darüber rümpfen: Abgeschrieben haben Prediger schon immer. „Im Himmelreich gibt es kein Copyright!“, lautet die schmunzelnde Rechtfertigung.

Kein Geringer als Homiletik-Nestor Rudolf Bohren hat mit seinem Votum einst die Plagiate in der Predigt geadelt: Besser ein unbegabter Prediger schreibt eine gute Predigt ab, als dass er eine eigene Schlechte hält, lautet sein Argument.

Alexander Deeg, Praktischer Theologe an der Uni Leipzig und Mitbegründer der Dramaturgischen Homiletik, wendet sich gegen Bohren: „Predigt soll ja nicht irgendetwas Passendes über einen biblischen Text sagen und möglichst allgemeingültige Lebensweisheiten vorlegen, sondern als Ereignis lebendiger Kommunikation Wirkung entfalten“, heißt es in einem Beitrag in der evangelischen Wochenzeitung Die Kirche [Link zum Artikel].

Was vor einigen Jahrzehnten noch ein homiletisches Problem war – das Ich-Sagen auf der Kanzel – wird bei Deeg zum homiletischen Programm. Ähnlich wie Guttenbergs Getrickse seine Glaubwürdigkeit zum Einsturz brachte, ist der Prediger, der ein falsches „Ich“ in der Predigt benutzt, nicht authentisch und wird fragwürdig.

Was mir an Deegs Einwurf gefällt ist, dass nicht unrealistische Forderungen an den Prediger gestellt werden (wie es manche alte Predigtlehre macht), sondern auch das kleine, bescheidene Predigtwort zu seinem Recht kommen lässt. Muss Predigt wirklich 15-20 Minuten dauern, fragt Deeg: „Wäre es eigentlich so schlimm, wenn auch einmal nur fünf Minuten gepredigt würde – und das Gesagte dafür pointiert und konkret wäre, aus dem Leben geboren und auf das Leben der Gemeinde bezogen? Wäre es so schlimm, wenn eine Predigt einmal mehr Fragen stellen, als Antworten geben würde?“

Auf diese natürlich bloß rhetorisch gestellten Fragen gibt Deeg die erwartete Antwort: Nein! Entscheidend ist, dass in der Predigt etwas zwischen Prediger und Gemeinde geschieht. Deeg lehnt damit nicht automatisch Internetquellen für die eigene Predigtarbeit ab. Predigten im Netz können zu einer Inspirationsquelle für die eigene Predigt werden. Aber das fremde Material muss eigenen Predigt werden.

Letztlich gilt auch hier, dass Predigerinnen und Prediger sich endlich vom alten Predigt-Paradigma der akademischen Rede lösen und sich mehr den Gesprächs- und Diskussionsbeitrag zum Vorbild nehmen. Da kann man gerne jemanden zitieren, aber sagen muss man’s selbst.

Notizbuchblog

Computer oder Handschrift – das ist hier die Frage? Nicht nur in diversen Produktivitätsblogs, auch bei Pastoren begegnen einem beide konträre Auffassungen. Im Rahmen von Simplify-Tendenzen wird dabei zunehmend die Stärke von Papier und Stift wieder entdeckt. Eine nicht unwichtige Sache ist dabei der Kult schönen Materials: Kolbenfüller, Moleskine-Notizbücher, elegante Papiere …

Computer oder Handschrift – das ist hier die Frage? Nicht nur in diversen Produktivitätsblogs, auch bei Pastoren begegnen einem beide konträre Auffassungen. Im Rahmen von Simplify-Tendenzen wird dabei zunehmend die Stärke von Papier und Stift wieder entdeckt. Eine nicht unwichtige Sache ist dabei der Kult schönen Materials: Kolbenfüller, Moleskine-Notizbücher, elegante Papiere …

Ich selbst fahre disbezüglich auch zweigleisig: Die Grundausstattung ist ein einfaches Notizbuch mit befestigtem Stift und mein iPhone (das an die Stelle des heißgeliebten Palm getreten ist). Weil die Stifthalter oft entweder nicht dran sind oder nur für bestimmte Stifte, mache ich meinen Stifthalter selbst: ein Gummiband wird einfach festgetackert (geht natürlich nur mit einem stabilen Tacker). So kann ich im Prinzip überall Notizen und Predigteinfälle festhalten.

Was die Notizbücher angeht, bin ich nicht wählerisch. Am liebsten unliniert, aber das gibt es nicht immer. Sehr inspirierend ist da das bei Notizbuchblog von Christian Mähler – über „Notizbücher und die ganze Welt drumherum“. Exquisites Notizschreibzeug, das ohne Akku auskommt.

Was die Notizbücher angeht, bin ich nicht wählerisch. Am liebsten unliniert, aber das gibt es nicht immer. Sehr inspirierend ist da das bei Notizbuchblog von Christian Mähler – über „Notizbücher und die ganze Welt drumherum“. Exquisites Notizschreibzeug, das ohne Akku auskommt.

Für mich hat sich das Notizbuch auch als Filter und Fundgrube entwickelt: alles, was wichtig erscheint, wird abgetippt und in den Zettelkasten eingefügt. Manchmal zeigt sich da schon am Abend, dass ein Gedanke nur wenige Stunden lang wirklich interessant bleibt. Andererseits finde ich manchmal nach Monaten oder sogar Jahren in einem alten Notizbuch, das dann wie ein Tagebuch wirkt, alte Gedanken und Beobachtungen, die erst durch die zeitliche Distanz interessant werden – und manchmal Eingang finden in eine neue Predigt.

iPredigtuhr

Keine Frage: Predigten können ganz schön lang(weilig) sein. Das hat man schon in der Reformationszeit erkannt und die immer länger werdenden Predigten mit Predigtsanduhren zu begrenzen versucht. Pfr.em Thomas Ter-Nedden hat davon eine schöne Foto-Sammlung unter zuerich-reformiert.ch ins Netz gestellt.

Keine Frage: Predigten können ganz schön lang(weilig) sein. Das hat man schon in der Reformationszeit erkannt und die immer länger werdenden Predigten mit Predigtsanduhren zu begrenzen versucht. Pfr.em Thomas Ter-Nedden hat davon eine schöne Foto-Sammlung unter zuerich-reformiert.ch ins Netz gestellt.

Die Predigtdauer konnte damals durchaus eine Stunde sein. Orientiert am klassischen Rhetorik-Schema von Einleitung, Durchführung, Anwendung und Schluss gab es Predigtuhren mit bis zu vier Gläsern, jeweils mit einer Durchlaufzeit von 15 min.

Mir ist so eine Predigtuhr erstmals im Elsass begegnet – in einer alten Kirche als Museumsstück. Geschichte und Funktionsweise solcher Uhren hat Dorothee Reimann auf der Seite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beschrieben.

Heute sind die Predigtzeiten in der Regel (zum Glück) deutlich kürzer. Am Anfang meiner Predigtpraxis habe ich ausformulierte Predigten am Schreibtisch so lange vorgetragen und gekürzt, bis eine Predigtlänge von 12min erreicht war – in der Kirche war ich dann in der Regel 2-3min länger. Mit zunehmender Sicherheit und dem Zutrauen, auch mit Stichworten und Mindmaps zu predigen, wurden die Predigten lebendiger, die Sätze kürzer und die Kommunikation mit den Hörerinnen und Hörern besser – aber im Eifer des Gefechts auch manche Predigt länger. Also habe ich begonnen, meine Taschen- oder Armbanduhr auf die Kanzel zu legen – mit mäßigem Erfolg, weil man entweder dauernd überlegen muss: Wann habe ich angefangen, wo bin ich jetzt, wann sollte ich aufhören? Die Erfahrung war, dass ich mit der Zeit kaum noch auf die Uhr geschaut habe.

Der nächste Versuch war eine Stoppuhr, was deutlich besser ging, aber wegen großer Nachteile bald wieder aufgegeben wurde: Zum einen war es recht auffällig, zu Beginn der Predigt eine Stoppuhr zu starten. Zum anderen habe ich die Stoppuhr oft zuhause vergessen. Schnell bin ich dann doch wieder bei der Uhr gelandet, die ich sowieso dabei hatte.

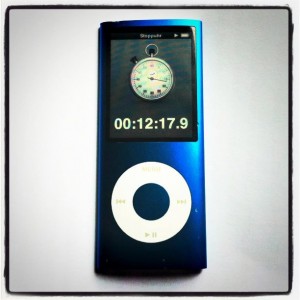

Natürlich achtet man mit der Zeit zunehmend auf Signale der Predigthörerinnen und -hörer, wie Husten, Räuspern, Knarren der Bänke: Die Aufmerksamkeit ist langsam weg, ich sollte zum Ende kommen. Sensibilität in dieser Beziehung ist gut und wichtig, objektive Zeitkontrolle als Ergänzung aber besser. Ein echter Quantensprung war da die Entdeckung der Stoppuhr auf dem iPod. Die Zeit lässt sich wunderbar ablesen. Die Bedienung ist denkbar einfach und unauffällig. Man muss vor dem Start nur dran denken, die automatische Abschaltung der Beleuchtung zu deaktivieren. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn auch das Problem bestand, dass ich des öfteren den iPod zuhause vergessen habe.

Natürlich achtet man mit der Zeit zunehmend auf Signale der Predigthörerinnen und -hörer, wie Husten, Räuspern, Knarren der Bänke: Die Aufmerksamkeit ist langsam weg, ich sollte zum Ende kommen. Sensibilität in dieser Beziehung ist gut und wichtig, objektive Zeitkontrolle als Ergänzung aber besser. Ein echter Quantensprung war da die Entdeckung der Stoppuhr auf dem iPod. Die Zeit lässt sich wunderbar ablesen. Die Bedienung ist denkbar einfach und unauffällig. Man muss vor dem Start nur dran denken, die automatische Abschaltung der Beleuchtung zu deaktivieren. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn auch das Problem bestand, dass ich des öfteren den iPod zuhause vergessen habe.

Das vorläufige Endstadium der Selbstversuche ist das iPhone. Auch hier gibt es eine Stoppuhr (bei der ebenfalls die automatische Ausschaltung des Displays deaktiviert werden sollte). Diese Lösung bringt das iPhone bereits mit. Vorteil: Man hat es meistens sowieso dabei. Nachteil: Es ist deutlich größer als ein iPod.

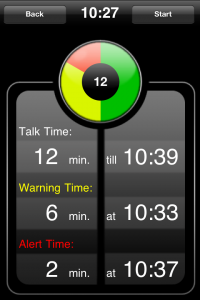

Richtig professionell wird es dann mit der App „Discourse“ (App-Store-Link). Der „Redezeit-Manager“ ist schlicht und ohne große Einstellmöglichkeiten, aber er erfüllt wunderbar seine Aufgabe. Zunächst wird die zur Verfügung stehende Redezeit (grün) eingegeben (und optional noch eine Warnzeit (gelb) und eine Alarmzeit (rot). Die Startübersicht zeigt die Aufteilung nach Minuten und nach der aktuellen Uhrzeit an. Nach dem Klick auf Start wird die Uhrzeit sowie die verbleibende Restzeit angezeigt.

Richtig professionell wird es dann mit der App „Discourse“ (App-Store-Link). Der „Redezeit-Manager“ ist schlicht und ohne große Einstellmöglichkeiten, aber er erfüllt wunderbar seine Aufgabe. Zunächst wird die zur Verfügung stehende Redezeit (grün) eingegeben (und optional noch eine Warnzeit (gelb) und eine Alarmzeit (rot). Die Startübersicht zeigt die Aufteilung nach Minuten und nach der aktuellen Uhrzeit an. Nach dem Klick auf Start wird die Uhrzeit sowie die verbleibende Restzeit angezeigt.

Der Farbcode zeigt an, wann man den „grünen Bereich“ verlässt: „Gelb“ sagt in meinem Beispiel: „nach gut vier Minuten“, „rot“ bedeutet „Achtung“ In zwei Minuten sollte Schluss sein!“. Zum Ende der Redezeit erscheint eine Stopphand, die Zeit läuft aber weiter, und zeigt, wieviel man überschritten hat.

Berührt man während der Rede das Display, erscheint ein Warnhinweis, ob man eine Pause einlegen möchte. Man muss mit dies mit „Ja“ bestätigen. Mit dem Klick auf „continue“ läuft die Uhr anschließend weiter. Das funktioniert am Schreibtisch ganz gut, aber für die Redepraxis wäre es hilfreich, wenn der Pause-Dialog etwas länger angezeigt würde und das Bestätigungsfeld größer wäre: Im Eifer der echten Rede tippt man schnell daneben und kommt bei mehren Versuchen aus dem Konzept. Optimal wären dafür zwei große, farbige Tasten im unteren Displaybereich. Ob man die Unterbrechungsfunktion für die Predigt braucht, sei dahingestellt, aber wer sich erstmal an den Rede-Manager gewöhnt hat, wird ihn möglicherweise auch in anderen Bereichen einsetzten: bei Vorträgen in Gemeindegruppen oder beim Konfirmandenunterricht.

Tagebuch-Hack

In Bud Caddell’s Blog „What consumes me“ findet sich die kleine Idee eines Moleskine-Hacks: Ein Tagebuch-Eintrag enthält drei Bereiche: eine Liste der Dinge, die man am Tag getan hat, persönliche Gedanken und ein Glück-o-Meter. Vor allem die abgetrennte Ereignisliste finde ich eine gute Idee. Oft möchte ich einfach nur in einer Notiz festhalten, was war. Das unterbricht aber oft den Gedankenfluß – oder passt einfach nicht dazu.

Predigtvorbereitung nach Buttrick

Ergänzend zum letzten Post (vom 6.3.11) ist es vielleicht auch ganz interessant, die Arbeitsschritte zu sehen, die Brian Larson für die Predigtvorbereitung herausfiltert, weil sie für ihn zugleich illustrieren, wie Moves bei Buttrick zu verstehen sind. „Predigtvorbereitung nach Buttrick“ weiterlesen

Moves und Points

Ich habe einen kleinen Aufsatz von Craig Brian Larson gefunden, in dem in knapper Form Buttricks „moves“ von den klassischen „points“ unterschieden werden (http://www.ehomiletics.com/papers/01/larson01.php). Obwohl Larson als eher evangelikaler Pastor und der Autor Vorbehalte gegenüber Buttricks liberalem Bibelverständnis hat, hält er den Ansatz selbst für bedenkenswert. „Moves und Points“ weiterlesen

Biografisches zu David Buttrick

Seltsam, dass es in den Weiten des Netzes keine Seite mit biografischen Informationen zu David G. Buttrick gibt. Aus einzelnen Quellen habe ich ein paar Informationen zusammen getragen.

„Biografisches zu David Buttrick“ weiterlesenPredigt der Auferstehung

Hier sind ein paar Zitate von Buttrick aus „The mystery and the passion“ versammelt: http://www.inwardoutward.org/author/david-buttrick – allerdings nichts homiletisches, sieht man von dem einen Satz ab: „Wenn wir heutzutage die Realität der Auferstehung predigen, müssen wir anfangen, auf eine skandalöse Weise ehrlich über die Kirche zu reden.“ Sie begegne uns nämlich in der Regel nicht „Leib Christi“, sondern in Form einer Organisation, die oft eher an eine Karikatur des Christentums (Kierkegaard) erinnere. Wir müssten unsere Predigt beginnen mit dem klarsichtigen Zugeständnis, dass die christlichen Gemeinschaften korrumpiert seien – und genau an diesem Zugeständnis könne die Predigt der Auferstehung ansetzten.

Was sind „moves“?

Ein Kernbegriff in Buttricks Homiletik sind „moves“. Die deutsche Interpretation des Begriffs irritiert mich allerdings. Martin Nicol versteht die moves als „die kleineren bewegten Einheiten einer Predigt“ (Einander ins Bild setzen, S. 108), die „den Sequenzen im Film (movie) vergleichbar sind“. Wenn ich „moves“ lese, lese ich etwas anderes.

Buttrick versteht „moves“ als Gegenbegriff zu „points“: Sprache ist lebendig und beweglich. Wenn ein Prediger „Punkte“ abhandelt, verliert seine Rede an Schwung und Beweglichkeit: Der Prediger steht distanziert außerhalb des Geschehens, und bringt aus dieser Distanz durchaus vernünftige und objektiv richtige, aber gerade dadurch reiflich steife, ewige Wahrheiten zur Sprache. Moves nutzen die Beweglichkeit der Sprache und lassen die Sprache so lebendig werden.

Um das zu verstehen, muss man nicht die „Filmsprache“ bemühen. Es reicht, sich zu vergegenwärtigen, dass wir sprechend handeln. Wittgenstein sprach davon, unsere sprachlichen Handlungen als Züge in einem Spiel zu verstehen. Auf English ist hier von „moves“ die Rede. Mir scheint das der sinnvollere Hintergrund, vor dem Buttricks „moves“ zu verstehen sind. Er selbst verweist im Literaturanhang auf die Sprachphilosophie und die Sprachpragmatik von Wittgenstein, Austin und Farb, nicht auf die Filmtheorie.

Damit ist der Zusammenhang mit dem Film nicht widerlegt: Man kann moves durchaus als Szenen eines Filmes verstehen. Grundlegender scheint mir aber, die Predigt als sprachliche Handlung zu verstehen, die aus einzelnen sprachlichen Zügen gebildet wird.

[siehe auch den Post vom 6.3.11 „Moves und Points“]

Buttricks Homiletic

Ich nehme einmal mehr David Buttricks Homiletik zur Hand und stelle mal wieder erstaunt fest: Das Schlechteste, was es über dieses Buch zu sagen gibt, ist: Es liegt immer noch nicht auf deutsch vor. Das ist eigentlich erstaunlich, weil es mittlerweile immerhin über 20 Jahre alt ist – und in mancherlei Hinsicht zu dem Besten gehört, was im Bereich der Homiletik in dieser Zeit veröffentlicht wurde. Wer „David Buttrick“ ergoogelt, wird kaum Seiten auf Deutsch finden. Wer nach den beiden Kernbegriffe „Moves and Structures“ sucht, landet schnell bei Martin Nicol und der dramaturgischen Homiletik – soweit ich sehe der einzige deutschsprachige Ansatz, der sich ernsthaft mit Buttrick auseinander setzt. Als ich das Buch vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal gelesen habe, hat es mir die Perspektive für eine ganz andere Homiletik eröffnet: eine Homiletik, die jenseits von der deutschen Aufsatz- und Vortragshomiletik auf Techniken der Inszenierung setzt. Ich will mir das Buch in den nächsten Wochen nochmal vornknöpfen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es am liebsten selbst übersetzen, denn ohne deutsche Version wird es wahrscheinlich auch 25 Jahre nach Ersterscheinen (das wird nächstes Jahr sein) den meisten deutschen Predigern unbekannt sein.

P.S.: Ich stelle grad fest, dass es nicht mal in der englischen Wikipedia einen Eintrag zu Buttrick gibt. Bei homileticsonline.com gibt es zumindest ein Interview.