Ich hab meine ersten Erfahrungen mit Scapple gesammelt und bin begeistert: Auf so ein Programm habe ich lange gewartet. OK, es gibt auch Sachen, die ich vermisse, aber vom Ansatz her ist es wunderbar, weil einfach und fast intuitiv. Wer das Programm allerdings als Mindmapping-Software oder Programm zur Erstellung von Grafiken und Flowcharts missversteht, wird enttäuscht werden. Ich will in loser Folge mal die Funktionen des Programms vorstellen. Heute geht es los mit den Grundfunktionen. Ich mache das mal als Grafik aus Scapple heraus, weil das gleich viel mehr demonstriert als jede Beschreibung.

„Scapple – die Grundfunktionen vorgestellt“ weiterlesenSchreibend denken

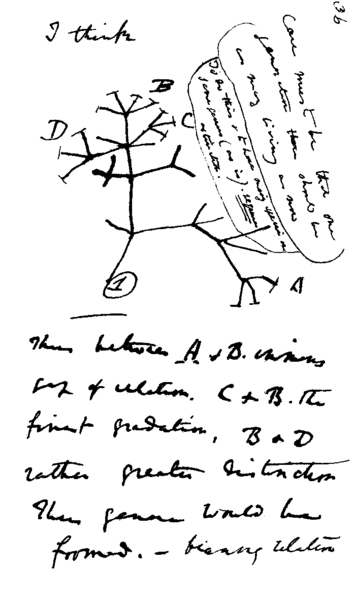

“Ich denke tatsächlich oft mit der Feder”, notierte Wittgenstein einmal. Er ist nicht der einzige, der den Zusammenhang von Schreiben und Denken so oder ähnlich beschreibt. In meiner eigenen Schreiberfahrung finde ich mich darin gut wieder. Ulrike Scheuermann hat diese Erfahrung als Konzept des Schreibdenkes für die Hochschuldidaktik ausgearbeitet. Sie beansprucht damit nicht, etwas völlig Neues in die Schreibdiskussion einzubringen, aber ihr Ansatz gibt gute methodische Hinweise zum Schreibprozess beim Verfassen nicht-fiktionaler Texte. Der Prozess lässt sich auch gut auf die Predigtvorbereitung übertragen.

„Schreibend denken“ weiterlesenIns Labyrinth der Zettel

Zettelkästen sind für viele, die schreiben, eines der wichtigsten, kreativen Werkzeuge. Eine Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erlaubt im Jean-Paul-Jahr 2013 einen Einblick in die sonst verschlossenen Zettelwelten, denn in der Regel findet sich im Labyrinth der Zettel nur der zurecht, der es angelegt an. Wem die Reise an den Neckar zu weit ist, kann sich an einem großartig gestalteten Katalog erfreuen, der gerade erschienen ist. Neben einem 163-seitigen Textteil gibt es einen rund 220-seitigen Bildteil, der einen guten Einblick gibt in die Vielgestaltigkeit von Zettelkästen. Allein das Stöbern darin ist eine große Freude.

„Ins Labyrinth der Zettel“ weiterlesenDie Dinge händeln

Es ist eine berechtigte Frage, ob man Zeit managen kann. Vor einiger Zeit hieß es, es gehe eigentlich eher um Selbstmanagement. Und jüngst hat Zeitmanagement-Guru Lothar Seiwert sogar das Ende des Zeitmanagements ausgerufen. Seit Vikariatszeiten sehe ich die Zeitmanagement-Tipp-Produktion zwar kritisch, habe aber trotzdem versucht, für meinen Alltag davon zu lernen. Obwohl oft belächelt: Lothar Seiwert und Tiki Küstenmacher hatten mit ihrem Simplify-Konzept manche guten Ratschlag für mich parat. Aber es war kein funktionierendes System, sondern eine Sammlung guter Einzelhinweise.

Einen wirklich hilfreichen, systematischen Ansatz habe ich bei „Zen to done“ gefunden, ein Modell von Leo Babauta, das wiederum auf „Getting things done“ von David Allen beruht.

Die Vorteile von Zen to done (ZTD) sind:

- es ist leicht zu verstehen

- es ist kostengünstig

- es lässt sich einfach an eigene Bedürfnisse anpassen

ZTD ist leicht zu verstehen: Es geht im Kern (Minimal ZTD) darum, sich vier Handlungsmuster anzugewöhnen, die so zusammenarbeiten, dass man seine Dinge gut händeln kann. Diese vier Handlungsmuster heißen Sammeln, Durcharbeiten, Planen und Handeln. Ich sammle Dinge u.a. in einem Notizbuch: Aufgaben, Einfälle, Besprechungsergebnisse. Zuhause arbeite ich die Notizen durch, in dem ich schaue, ob z.B. aus einem Eintrag eine Aufgabe für mich folgt, die zu erledigen ist. Sofern ich sie nicht gleich erledigen und abhaken kann, plane ich im Kalender, wann ich die Aufgabe angehe. Wenn es soweit ist, versuche ich, so konzentriert wie möglich mich nur dieser Aufgabe zu widmen und sie zügig zu erledigen.

ZTD ist kostengünstig: Das eBook „Zen to done“ kann man sich kostenlos bei imgriff.com in einer deutschen Übersetzung runterladen. Spezielle Werkzeug wie Mappen, Ordner oder spezielle Kalender braucht man nicht. Ich habe mit den Sachen, die ich Zuhause hatte, angefangen.

ZTD lässt sich leicht an eigene Bedürfnisse anpassen: Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die Zeitmanagement-Ideen nicht meinem Arbeitsalltag entsprachen. Sie waren entweder sehr auf Büroabläufe fixiert oder auf die Bedürfnisse von Freiberuflern. Mit der pastoralen Praxis hat das oft wenig zu tun. Dazu kommen persönliche Vorlieben: Manche Sachen erledige ich am PC oder per PDA (mittlerweile Smartphone), manche Sachen handschriftlich. Es hängt von der Situation und manchmal auch nur von der Stimmung ab. Ich brauche da eine gewissen Flexibilität.

In meinen nächsten Posts, werde ich das System etwas detailiierter darstellen. Als nächstes stelle ich das Sammeln vor.

Täglich Schreiben

Tagebuch schreiben scheint einfach und voraussetzungslos: eine Kladde und ein Stift genügen, um mit täglichen Aufzeichnungen aus dem eigenen Leben zu beginnen. Probleme scheint es allenfalls damit zu geben, wirklich regelmäßig zu schreiben. Aber stimmt dieser Eindruck? Wie schon in Ortheils „Schreiben dicht am Leben“ stellt Christian Schärf im zweiten Band der Duden-Reihe „Kreatives Schreiben“ an konkreten Beispielen Möglichkeiten des Tagebuchschreibens vor. „Täglich Schreiben“ weiterlesen

Tagebuch schreiben scheint einfach und voraussetzungslos: eine Kladde und ein Stift genügen, um mit täglichen Aufzeichnungen aus dem eigenen Leben zu beginnen. Probleme scheint es allenfalls damit zu geben, wirklich regelmäßig zu schreiben. Aber stimmt dieser Eindruck? Wie schon in Ortheils „Schreiben dicht am Leben“ stellt Christian Schärf im zweiten Band der Duden-Reihe „Kreatives Schreiben“ an konkreten Beispielen Möglichkeiten des Tagebuchschreibens vor. „Täglich Schreiben“ weiterlesen

Tägliche Notizen

Notizbücher sind hip. Aber was schreibt man rein? Hanns-Josef Ortheil will mit seinem Buch „Schreiben dicht am Leben“ Hilfestellung geben. Keine Ratgeberliteratur sei die kleine Duden-Reihe zum Kreativen Schreiben, für die Ortheil zuständig ist, sondern ein „Meisterkurs“ (Verlagswerbung), der „sich an den Werkstätten der großen Schriftstellerinnen und Schriftsteller orientiert“ (S. 17). Entsprechend stellt das Buch kein Methodenkompendium dar, sondern zeigt, wie verschiedene Autoren ihre täglichen Notizen gemacht haben. „Schreibaufgaben“ vertiefen die einzelnen Kapitel durch Hinweise für eigene Notizversuche.

Notizbücher sind hip. Aber was schreibt man rein? Hanns-Josef Ortheil will mit seinem Buch „Schreiben dicht am Leben“ Hilfestellung geben. Keine Ratgeberliteratur sei die kleine Duden-Reihe zum Kreativen Schreiben, für die Ortheil zuständig ist, sondern ein „Meisterkurs“ (Verlagswerbung), der „sich an den Werkstätten der großen Schriftstellerinnen und Schriftsteller orientiert“ (S. 17). Entsprechend stellt das Buch kein Methodenkompendium dar, sondern zeigt, wie verschiedene Autoren ihre täglichen Notizen gemacht haben. „Schreibaufgaben“ vertiefen die einzelnen Kapitel durch Hinweise für eigene Notizversuche.

Dass sich die Reihe nicht nur auf Schreiben mit Stift und Papier beschränkt, sondern den Ansprüchen heutigen Schreibens gerecht werden will, zeigt sich daran, dass neben Ortheils Buch über Notizen und Skizzen auch ein Band über Journale und Tagebücher (Christian Schärf) sowie über Elektric Writing in Blogs und sozialen Netzwerken (Stephan Porombka) erschienen ist. Zum freilich handschriftlichen Ausprobieren gibt es zudem ein Notizbuch in der gleichen Aufmachung. Hier konzentriere ich mich auf Ortheils Buch.

Hanns-Josef Ortheil ist selbst manischer Notierer. In Interviews, aber auch in dem Band „Wie Romane entstehen“ (2008) hat er seinen Notiz-Zwang immer wieder reflektiert und mit der Kindheitserfahrung des Nicht-Redens sowie der Angst vor dem Verstummen in Verbindung gebracht. Die Notiz ist daher für Ortheil mehr als nur ein flüchtiges ins Unreine schreiben: Notieren ist „das ideale Stimulans der geistigen Kapazitäten und damit das literarische Koffein par excellence“ (S. 145). Eingebettet in größere Projekte gilt es, sich das tägliche Notieren anzugewöhnen: „Schon kurzfristige Unterbrechungen machen sich – wie bei einem Musiker, der einen kurzen Zeitraum nicht mehr an seinem Instrument geübt hat – sofort bemerkbar. Das Schreiben wird ungelenkt, langsam und hat wenig Frische. Das tägliche Notieren aber hält den Sprachfluss in Bewegung.“ (S. 148).

Nur am Rande interessierten Ortheil dabei technische Details. So wird von Robert Gernhardt berichtet, dass er seine „fast täglichen Aufzeichnungen in Blankoschulhefte der Firma ‚Brunnen’ im Format DIN A5“ (S. 130) vornahm und dabei gelbe Kugelschreiber der Marke BIC verwendete. Walter Benjamin verwendete dagegen Briefpapier etwa im A4-Format, das er in Mitte faltete und dann die Seiten 1 und 3 mit Füllfederhalter und Bleistift beschrieb (S. 116f), während Peter Handke Notizbücher „nie größer als DIN A6“ (S. 109) gebrauchte, die in die Jackentasche passen, so dass sie man sie auch unterwegs gebrauchen kann. Es geht Ortheil weniger um die technischen Aspekte des Notierens, als um die Notate selbst.

In neunzehn Kapiteln, die jeweils einen Autor und seine Weise des Notierens vorstellen, führt Ortheil durch ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Diese neunzehn Weisen des Notierens sind noch einmal in vier Gruppen zusammengefasst.

Als „elementares Notieren“ stellt Ortheil Notizformen vor, die Beobachtungen möglichst direkt und ungefiltert festhalten. Ortheil findet solche Formen

1. bei Georges Perec, der seine Umgebung aus verschiedenen Perspektiven knapp registriert,

2. in der FAZ-Rubrik „Webcam“, die wie eine Webcam eine Alltagsbeobachtung aus einer Perspektive festhält,

3. bei Peter K. Wehli, der Situationen notiert wie fotografische Schnappschüsse,

4. bei Émile Zola, der wie ein Journalist Informationen sammelt und bis ins Detail recherchiert,

5. bei Rolf-Dieter Brinkmann, der seine Gedanken zu unterwegs Beobachtetem als inneren Monolog festhält.

Formen „bildlichen Notierens“ sieht Ortheil

6. bei Theophrast, der Charaktere durch besondere, prägende Kennzeichen porträtiert,

7. bei Gerard Manley Hopkins, der Eindrücke seiner Wanderungen wie ein Landschaftszeichner festhält,

8. bei Tokutomi Roka, der Beobachtungen in seiner Umwelt mit wenigen Federstrichen skizziert,

9. bei Francis Ponge, der Beobachtungen an unscheinbaren Alltagsdingen präzise registriert,

10. bei Akutagawa Ryunosuke, der eine Geschichte in drehbuchartigen Beschreibungen fixiert.

Die dritte Gruppe bündelt das Notieren von Emotionen und Passionen, stellvertretend zu finden

11. bei Sei Shonagon (der einzigen Frau im Buch), die ihre Vorlieben und Passionen z.B. in Listen sammelt,

12. bei Roland Barthes, der in der Trauer seine Erinnerungen an seine Mutter auf Zetteln festhält,

13. bei Fernando Pessoa, der innere Monologe einer erfundenen Figur in Form von Notizen formuliert,

14. bei Elias Canetti, der in seinen „Aufzeichnungen“ genannten Notizen Gedanken konzentriert und zuspitzt,

15. bei Peter Handke, der seine täglichen, poetischen Konzentrationen erfasst.

Zu Formen des „klassischen Notierens“ findet Ortheil ideale Beispiele

16. bei Walter Benjamin, der in klassischer Gelehrtenmanier notierte und exzerpierte,

17. bei Georg Christoph Lichtenberg, der seine Gedanken sammelte wie in kaufmännischen „Sudelbüchern“,

18. bei Robert Gernhardt, der Lichtenbergs Methode aufnahm und zur Feldforschung in fremder Umgebung gebrauchte,

19. bei Paul Valéry, der Morgens früh um Fünf begann, seine Gedankenkreise und Denkwege zu notieren.

Der Ansatz, jeweils einen Autor und seine Art, Notizen zu machen, ist natürlich nicht unproblematisch. Zum einen fällt so natürlich auf, dass weitere berühmte Notizbuchschreiber wie Bruce Chatwin oder Ludwig Hohl nicht einmal erwähnt werden. Das liegt sicherlich daran, dass sie unter eine der neunzehn Ansätze fallen, aber hier wäre es interessant zu lesen, wie Ortheil typologisiert. Letztlich muss man aber zugestehen, dass so ein schmales Büchlein weder Vollständigkeit erreichen kann, noch überhaupt anstreben wird.

Der zweite Einwand ist darum gewichtiger: Auch wenn das Inhaltsverzeichnis klar gegliedert ist und die Systematik über die den Rahmen gebenden Schreibprojekte durchaus funktioniert, fehlt doch ein wenig der methodische Aufbau, wie er in manchen Titeln der von Ortheil etwas despektierlich bezeichneten „Ratgeberliteratur“ zu finden ist. (Eine Bemerkung am Rande: Warum die ersten beiden Gruppierungen „Textprojekte und Schreibaufgaben“ heißen, die letzten beiden aber „Texte und Schreibaufgaben“ leuchtet nicht ein). Ich muss gestehen: Ich hatte erwartet, dass gerade jemand wie Ortheil, mehr Einblick gibt, wie er mit den Notizen weiter umgeht. In „Wie Romane entstehen“ hat Ortheil beispielsweise auf zwei Seiten (S. 40f) ein ganzes Notiz-System skizziert, über das man gerne mehr erfahren möchte. „Schreiben dicht am Leben“ hätte dazu sicher Raum gegeben.

Die Schreibaufgaben, mit denen jedes Kapitel endet, sind im Prinzip methodische Bündelungen des jeweiligen Ansatzes und helfen, den beschriebenen Notizstil zu imitieren. Es sind keine kurzen Übungen, sondern kleine Schreibprojekte über einen längeren Zeitraum. Wer sie alle umsetzen wollte, dürfe damit mehr als einige Monate beschäftigt sein, insbesondere, wenn man die Regel zu Lichtenberg umsetzen will: „Datieren Sie Ihre Aufzeichnungen nicht. Beginnen Sie einfach mit einem Heft A und nummerieren Sie dann ihre Aufzeichnungen durch. Verwechseln Sie das Sudelbuch nicht mit einem Tagebuch. Notieren Sie also nicht ihre Befindlichkeiten, sondern Details, Zusammenhänge und Geschichten, die Ihnen von außen zugetragen wurden oder auf die Sie während Ihrer Lektüren gestoßen sind. Führen Sie Ihre Aufzeichnungen bis zu Ihrem Tod.“ (S. 128f) Das entbehrt zumindest nicht eines feinen Humors.

Mir persönlich hat der Abschnitt IV über das klassische Notieren am besten gefallen, weil er meinen überwiegenden „Schreibprojekten“, nämlichen theologisch-philosophischen Arbeiten und Predigten, am nächsten kommt. Allerdings ist es eher so, dass ich den Abschnitt zum Lesen empfehlen kann – viele neue Hinweise habe ich nicht bekommen. Hier waren es eher kleine Hinweise und Entdeckungen in anderen Kapiteln, die inspirierend sind.

Fazit: Ob es die im Vorwort erwähnte Zielgruppe von Menschen tatsächlich gibt, die ein Notizbuch hat, aber nicht weiß, wozu, sei einmal dahingestellt. Trotzdem ist das Buch zu empfehlen: Zum einen Notizbuchnutzern, die ihre eigene Praxis weiter entfalten, entwickeln, ausbauen möchten, zum anderen allen, die schreiben, aber bislang kein Notizbuch verwenden – denn sie finden hier überzeugend dargelegt, dass das Notieren und Skizzieren eine unverzichtbare Grundform des Schreibens ist. Technisch-pragmatische Hinweise zum Führen eines Notizbuchs gibt es nicht. Insbesondere Predigerinnen und Prediger finden hier aber dennoch einige Anregungen dazu, Beobachtungen, Einfälle, Illustrationen für den einen eventuellen, späteren Gebrauch zu sammeln und täglich an der eigenen Sprache zu arbeiten.

Hanns-Josef Ortheil: Schreiben dicht am Leben. Notieren und Skizzieren, 1. Aufl. Bibliographisches Institut, Mannheim, 2011.

ISBN 3411749113 | 14,95 € | 159 S. [Amazon-Link]

Notizbuch in anthropologischer Betrachtung

Notizbücher können auch für Anthropologen spannend sein. Michael Taussig, australischer Anthropologe mit Lehrstuhl in den USA, hat jedenfalls einen Aufsatz über die Fazination von Notizbüchern geschrieben. Der Notizbuchschreiber Taussig kommt, nach Betrachtung der Praxis anderer Notizbuchschreiber, zu dem Schluss, dass ein Notizbuch nicht einfach ein Werkzeug und Gebrauchsgegenstand ist, sondern ein Fetisch.

Das Heftchen ist als erster Band der Reihe „100 Notes – 100 Thoughts“ als Vorbereitungsband zur Documenta XIII erschienen – und der Preis eine echte Unverschämtheit – da kann ich Christoph Zirkel vom Schreibschrift-Blog nur zustimmen: Der Aufsatz erscheint in deutsch und englisch und umfasst jeweils gerade mal 12 Seiten. Bei einem Preis von 8,- € ist das eine ganze Menge. Im Abo kosten alle Hefte der Reihe 600,- € (!).

Zumindest kann man einen kurzen Blick in das Heft auf der documenta-Seite werfen. Zur Bestellung wird man auf die Verlagsseite weitergeleitet, wo noch einmal Versandkosten ist Höhe von 4,30€ anfallen. Günstiger geht es über Amazon – gleicher Preis, aber versandkostenfrei. Sollte ich mich zum Kauf entschließen, werde ich hier mal noch meine Leseerfahrungen berichten.

Kierkegaards Notizbücher

Zugegeben: 139,35€ sind ein ziemlich happiger Preis – schon für ein gebundenes Buch, aber erst recht als ebook. Aber De Gruyter ist ja jetzt auch nicht gerade für seine gute Preispolitik bekannt. Dennoch wäre es sicher spannend, die 15 Notizbücher Kierkegaards, verfasst zwischen 1835 und 1849, mal genauer zu studieren.

Zugegeben: 139,35€ sind ein ziemlich happiger Preis – schon für ein gebundenes Buch, aber erst recht als ebook. Aber De Gruyter ist ja jetzt auch nicht gerade für seine gute Preispolitik bekannt. Dennoch wäre es sicher spannend, die 15 Notizbücher Kierkegaards, verfasst zwischen 1835 und 1849, mal genauer zu studieren.

Mir erscheinen gerade Notizbücher zunehmend als besonders spannende Lektüre: Es ist ein bisschen wie bei Skizzen und fertigen Gemälden. Meistens finde ich die Studien interessanter, als die Ausführung selbst. Die Notiz ist grober, unmittelbarer, unausgewogener, angreifbarer. Aber gerade darin liegt die Stärke.

Bis das Buch mal in einer auch für den Hausgebrauch finanzierbaren Form vorliegt, werde ich wahrscheinlich ein Greis sein. Schade drum. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal wieder in eine Uni-Bibliothek.

[Info-Link zu De Gruyter]

Zettel in der Schachtel

Wittgensteins Arbeitsweise bestand darin „aus der großen Menge dessen, was er schrieb, kurze, unabhängige Stücke als relativ befriedigend auszuwählen und sie in Gruppen zusammenzuordnen“ (Anscomb und von Wright im Vorwort zu Zettel). In seinem Nachlass fand sich aber auch eine Schachtel mit überwiegend ungeordneten Zetteln, bei denen unklar geblieben ist, wozu Wittgenstein sie gesammelt hat. Es sind zum Teil Fragmente, die die Herausgeber erst ergänzen mussten. Aber das macht diese Zettel so spannend: Sie sind wie kleine Skizzen, die nicht den Wert einer großen Zeichnung haben, aber einen Gedanken erahnen lassen. – Schön ist diesem Zusammenhang das Verb „zusammenordnen“.

Abgelegte Gedanken

Manchmal, wenn ich in alte Notizen schaue, entdecke ich abgelegte und zu unrecht vergessene Gedanken wieder. Oft frage ich mich allerdings auch: Was wollte ich damit sagen? Ich werde zu meinem eigenen Exegeten und wünsche mir, ich hätte mich damals klarer ausgedrückt. Am meisten nerven mich die Passagen, in denen ich ganze Abschnitte lang andere Positionen referiere, ohne zu einer eigenen Aussage zu gelangen. Ich erinnere mich an Gespräche mit Freunden, die meine Dissertation Korrektur gelesen haben und die ihren Finger permanent auf die Stellen gelegt haben, wo sie eine klare Aussage vermissten. Leider sind zahlreiche solcher Stellen in der Arbeit übrig geblieben, weil ich den Gedanken „irgendwie interessant“ fand. Jetzt sehe ich mehr und mehr: Es geht nicht darum, interessante Gedanken zu festzuhalten, sondern klar und knapp zu sagen, warum das interessant ist. Wenn keine klare Aussagen möglich ist, ist das ein deutliches Indiz dafür, dass ich (noch) gar nichts zu sagen habe. Abgelegte Gedanken sind potentielle Gedanken. Vielleicht müssen sie im Kasten reifen.