Ein Stichwort ist noch kein Thema, habe ich neulich behauptet [siehe Eintrag vom 26.2.2014], und ich will diese These hier auf Wunsch von @diakonisch einmal präzisieren. Hintergrund der Äußerung ist die Erfahrung, dass Themenvorschläge bei der Vorbereitung von Gottesdiensten, Unterricht, Gruppentreffen etc. oft in der Form von einzelnen Schlag- und Stichwörtern gemacht werden: „Lass uns doch mal was zum Thema X machen“ – wobei X für Liebe, Gerechtigkeit, Schöpfung, Frieden etc. steht. X, so mein üblicher Einwand, sei jedoch kein Thema, sondern erstmal nur ein Stichwort.

Stich- bzw. Schlagwörter sind oft zu allgemein, um klar zu machen, was Gegenstand eines Textes, einer Predigt, eines Gottesdienstes, einer Unterrichts- oder Gruppenstunde sein soll. Oder um es mit Fontanes Effie Briest zu sagen: „X ist ein weites Feld.“ „X ist ein Stichwort, kein Thema“ beinhaltet die Aufforderung, auf einem weiten Feld einen kleineren, bearbeitbaren Raum abzustecken.

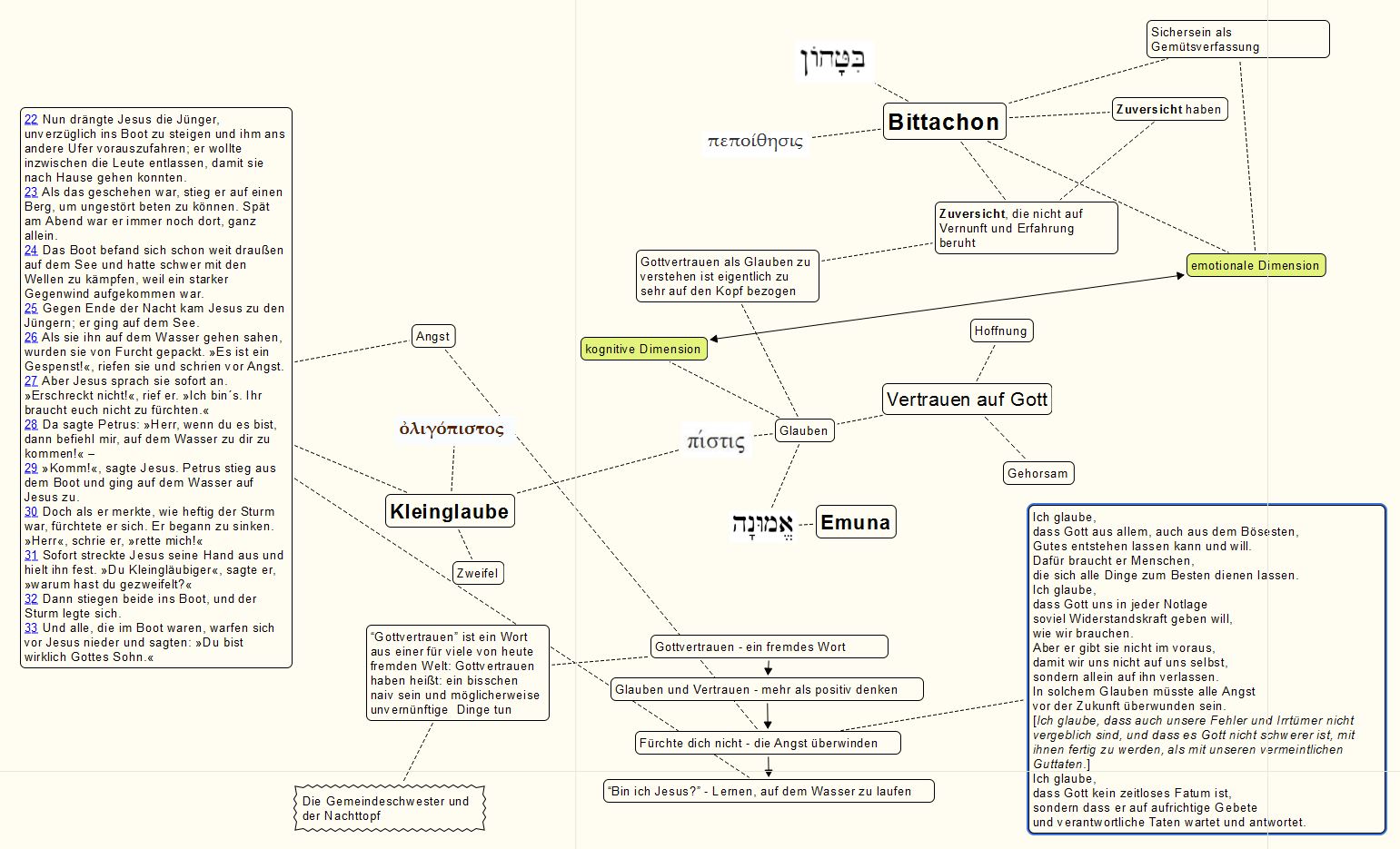

Schlag- und Stichwörter können tückisch sein, wie gut zu sehen ist beim Reden nach Stichwörtern und Mindmaps: Die Notiz eines Stichwortes vermittelt leicht das Gefühl, einen bestimmten Gegenstand schon im Blick zu haben – doch bei der mündlichen oder schriftlichen Ausformulierung wird deutlich, wie wenig dies der Fall ist. Auch bei einer Mindmap ergibt sich der Sinnzusammenhang erst aus den Verbindungen der Stichwörter durch Verästelungen. Eine schlechte Mindmap sammelt bloß Stichwörter. Erst wenn Zusammenhänge erkennbar werden, wird klar, was eigentlich der Gegenstand ist. Und genau das sollte eine Themennennung leisten: Den Raum begrenzen, um den es geht. Sonst besteht die Gefahr, sich auf dem weiten Feld eines Schlagwortes zu verlaufen, zu verzetteln, zu viele Aspekte zu berücksichtigen und am Ende zu unkonkret zu bleiben.

Allerdings muss ich zugeben: Das Wort „Thema“ ist kein eindeutiger Begriff und er lässt sich nicht immer scharf abgrenzen zu Begriffen wie Motiv, Sujet oder Plot. So gibt es in der Literaturwissenschaft durchaus das Verständnis, allgemeinere Ausdrücke wie Liebe, Tod, Krieg als „Themen“ eines Werkes zu verstehen. Themen treten hier also in Form von Schlagworten auf. Davon unterscheidet sich das Verständnis, das Thema als Grundidee und Leitgedanken eines Textes zu verstehen: unerwiderte Liebe, Angst vor dem Tod, Brutalität des Krieges. Schon ein Adjektiv kann demnach aus einem Schlagwort ein Thema machen – wobei Schlagwortkataloge durchaus aus Begriffskombinationen und kurzen Redewendungen bestehen können.

Der Unterschied zwischen Schlag- und Stichwörtern ist demgegenüber einfacher zu erklären: Schlagwörter sind zu bestimmten Zwecken normierte Begriffe, z.B. für einen Zettelkasten oder eine Datenbank. So kann z.B. ein Artikel in diesem Blog mit einem bestimmten Schlagwort versehen werden, obwohl das Wort selbst im Artikel gar nicht vorkommt. Im Englischen spricht man von subject terms. Schlagwörter sind also Begriffe, die einen allgemeineren Gegenstand begrifflich auf den Punkt bringen. Stichwörter (engl. keywords) sind hingegen Wörter, die z.B. konkret in einem Text vorkommen. Die Möglichkeit moderner Datenbanken, eine Suche im Volltext durchzuführen, macht das Ausweisen von Stichwörtern daher fast schon überflüssig.

„Ein Stichwort ist noch kein Thema“ ist also ein eher polemischer Einwand, der streng genommen einen Kategorienfehler enthält: Themen können natürlich verschlagwortet und durch Stichwörter auf den Punkt gebracht werden. „Stichwort/Schlagwort“ und „Thema“ bilden eigentlich keinen Gegensatz. Schlag- und Stichwörter dienen aber für gewöhnlich anderen Zwecken als der Textproduktion, und für diese ist es zweckmäßiger, die Themennennung genauer zu fassen, indem besser eine knappe Redewendung, eine klassifizierte Aussage oder ein spannungsvolles Begriffspaar gewählt wird.

Warum die Unterscheidung von Thema, Schlag- und Stichwort wichtig ist, kann man sich einem konkreten Text wie Psalm 23 deutlich machen. Am einfachsten sind die Stichwörter des Textes auszumachen. Dazu gehören Hirte, Seele, Straße, Unglück, Öl, Barmherzigkeit. Schwieriger ist es schon, Schlagwörter zu benennen. Ihre Wahl hängt davon ab, zu welchem Zweck ein Text unter einen Begriff gebracht wird. Schlagwörter könnten z.B. „Geborgenheit“ oder „Trost“ sein: „Geborgenheit“ kommt zwar in dem Text nicht wörtlich vor, ist aber trotzdem „Thema“ des Textes; „Trost“ kommt wörtlich vor als Stichwort „trösten“. Natürlich könnte man ausgehend vom Text sagen, sein Thema wäre „Geborgenheit“. Umgekehrt ist mit dem Schlagwort allein thematisch aber noch nicht viel ausgesagt. Genauer wäre ein Ausdruck wie „bei Gott geborgen“ oder „von Gott behütet“. Natürlich sind auch andere Formulierungen des Themas möglich. Entscheidend ist: Die Themenformulierung sollte so kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig sein.

Allerdings sollte der abgesteckte Bereich auch nicht zu eng sein. Ein Thema ist weder Titel noch These. Eine zu enge Themenstellung steht in der Gefahr, die These vorweg zu nehmen und sich zu stark zu binden. Das behindert den kreativen Umgang mit einer Sache. Sich mit einem Thema zu befassen sollte immer genug Raum bieten für Neues, Überraschendes, Ungedachtes und Unbekanntes. Die Möglichkeit, die eigene These noch in der Präsentation zu verwerfen und andere Schlüsse zu ziehen, hält die Arbeit an einem Thema für alle spannend.

Wenn ich also sage, etwas sei ein Stichwort, aber kein Thema, ziele ich auf einen bestimmten Zweck. Dieser Zweck ist bei der Themensuche ein anderer, als im Rahmen der literarischen Analyse eines vorliegenden Textes die enthaltenen Stoffe und Motive thematisch auf den Begriff zu bringen. Bei einer Analyse erfüllt es einen Zweck, typische Motive als thematische Schlagwörter zu benennen. Wer aber einen Gottesdienst, eine Predigt, eine Gruppen- oder Unterrichtsstunde vorbereiten will, verschlagwortet keinen vorhandenen Text, sondern muss im Gegenteil den Text erst noch erfinden. Hilfreicher und zweckmäßiger ist es dazu, mit der Themenformulierung auf den weiten Feldern der Stich- und Schlagwörter einen Raum abzustecken, der überschaubar ist und doch genug Platz bietet für Überraschungen und neue Entdeckungen.