„Kreativ schreiben für Fortgeschrittene“ ist die Fortsetzung von Fritz Gesings Klassiker Kreativ Schreiben. Die Rückverweise auf den ersten Band unterstreichen bei der Lektüre den Fortsetzungcharakter. Dabei kommt es vereinzelt zu Wiederholungen und Bündelungen, die allerdings die Lektüre des ersten Bandes nicht überflüssig machen.

„Kreatives Schreiben – fortgeschritten und vertieft“ weiterlesenBackground Shapes in Scapple

Auf dem Blatt Papier lassen sich Notizen auch dadurch miteinander verbinden, dass man einen gemeinsamen Rahmen um diese Notizen zieht. Scapple bietet über die Funktion „Background Shape“ (ich übersetzte das mal mit Hintergrundrahmen“) eine vergleichbare Möglichkeit. Über “Notes/New Background Shape” wird dieser Hintergrundrahmen eingefügt. Auf diesem Hintergrund lassen sich Notizen ablegen. Background Shapes lassen sich wie normale Notizen formatieren, nur dass sie sich nicht direkt beschriften lassen. Werden mehrere Notizen ausgewählt, lassen sie sich direkt mit einem angepassten, gemeinsamen Hintergrundrahmen versehen.

Wird ein Background Shape angeklickt, erscheint im Inspector ein neues Elemtent: magnetisch. Solange “magnetisch” nicht aktiviert ist, lässt sich der Hintergrundrahmen unabhängig von den Notizen verschieben. Wird “magnetisch” aktiviert, werden alle Notizen, die auf dem Hintergrund abgelegt sind, immer mitverschoben. Das gilt auch, wenn die Notiz über den Rahmen hinausreicht oder ihn nur leicht berührt.

Background Shapes lassen sich wie normale Notizen miteinander verbinden. Auch kann so ein Rahmen auf eine einzelne Notiz innerhalb eines anderen Rahmens verweisen. Eine einzelne Notiz lässt sich mit dem Rahmen allerdings nur über “Notes/Connect” verbinden, denn wenn eine Notiz auf einen Rahmen gezogen wird, wird sie darauf abgelegt.

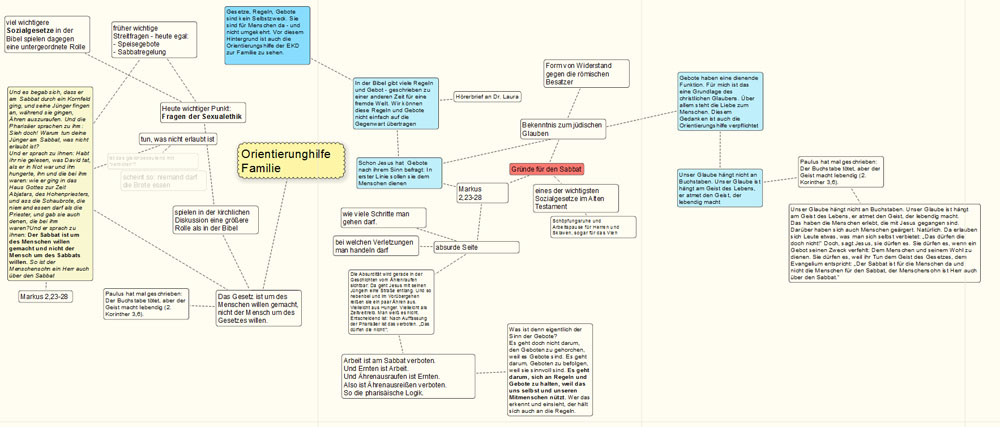

Hintergrundrahmen (Background Shapes) bieten eine einfach Möglichkeit, komplexe Notizen zu strukturieren und neben den Verbindungspfeilen Zusammenhänge sichtbar zu machen. Die folgende Grafik zeigt die Punkte diese Posts noch einmal übersichtlich an.

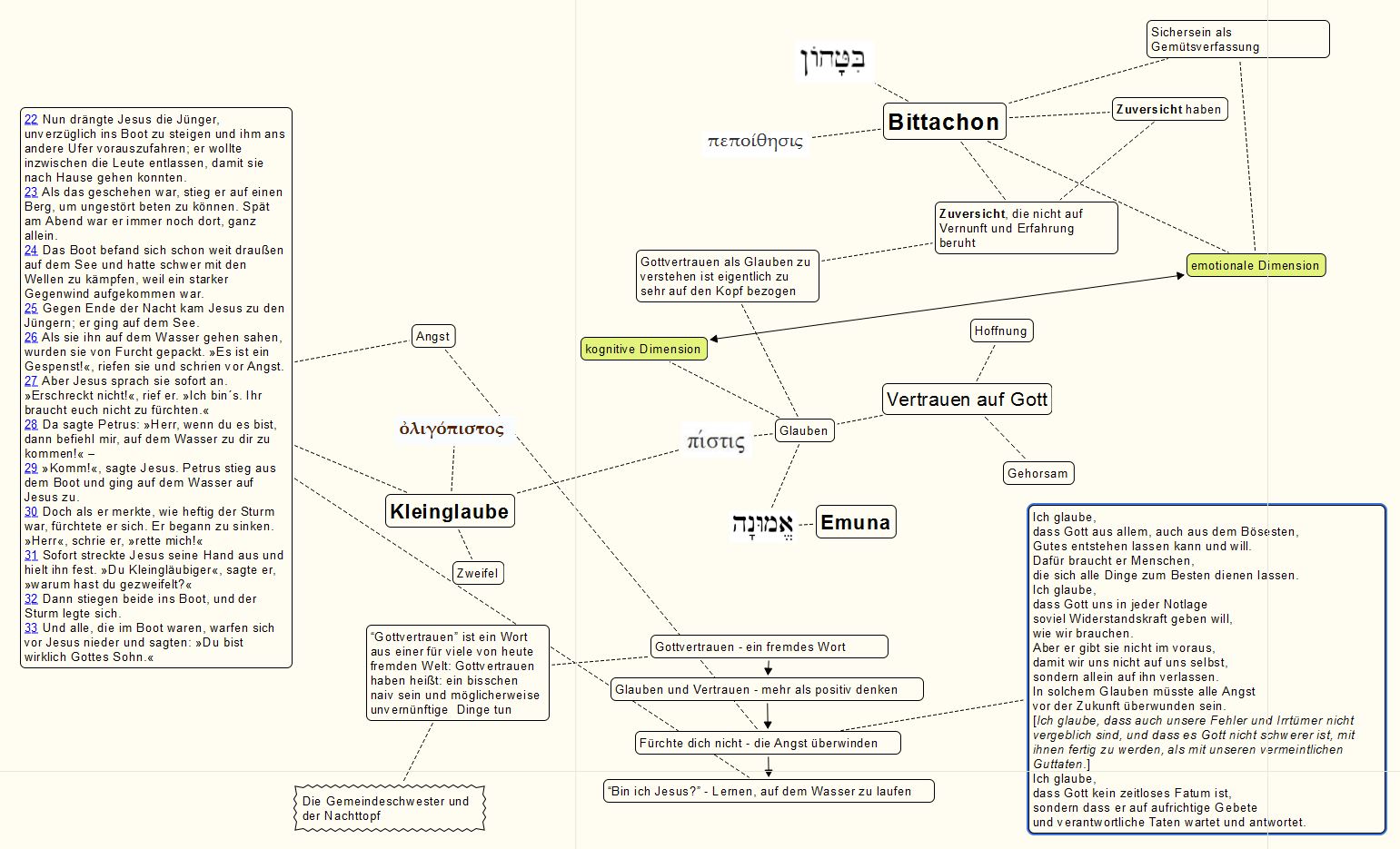

Themenpredigt Gottvertrauen als Cluster

Leider lässt sich in Scapple nur eine voreingestellte Schrift benutzen – das macht die Notiz hebräischer und griechischer Worte schwierig. Die lassen sich aber als Grafik einfügen. Als Workaround funktioniert zum Beispiel die Arbeit mit dem Windows Snipping Tool: Wort auf dem Bildschirm grafisch ausschneiden und per Paste in das Cluster einfügen.

Scapple – die Grundfunktionen vorgestellt

Ich hab meine ersten Erfahrungen mit Scapple gesammelt und bin begeistert: Auf so ein Programm habe ich lange gewartet. OK, es gibt auch Sachen, die ich vermisse, aber vom Ansatz her ist es wunderbar, weil einfach und fast intuitiv. Wer das Programm allerdings als Mindmapping-Software oder Programm zur Erstellung von Grafiken und Flowcharts missversteht, wird enttäuscht werden. Ich will in loser Folge mal die Funktionen des Programms vorstellen. Heute geht es los mit den Grundfunktionen. Ich mache das mal als Grafik aus Scapple heraus, weil das gleich viel mehr demonstriert als jede Beschreibung.

„Scapple – die Grundfunktionen vorgestellt“ weiterlesenPredigt entwerfen mit Scapple

Scapple habe ich neulich bereits vorgestellt. Mittlerweile liegt die Release-Version vor. Ich kann erstmal keinen großen Unterschied entdecken, habe aber erstmals einen Predigtentwurf mit Scapple gewagt – und bin begeistert. Für gerade mal 12,14€ erhält man ein funktional zwar sehr spezialisiertes, aber gut durchdachtes Programm. Wer mit Clustering oder ähnlichen Skizzenmethoden auf dem Papier arbeitet, sollte sich Scapple auf jeden Fall anschauen. Für dreißig Tage lässt sich das Demo ohne Einschränkungen ausprobieren. Ich werde mal schauen, dass ich in der nächsten Zeit die Funktionen des Programms und die Arbeitsmöglichkeiten etwas genauer vorstelle.

Scapple – bald auch für Windows?

Die Macher von Scrivener haben eine Clustering-Software entwickelt – für die Mac-Welt schon erhältlich, für Windows noch im Beta-Stadium

Ich hab es schon gemacht, als ich noch kein Wort dafür kannte: Clustering. Bei Mitschriften an der Uni und als Entwurfstechnik für Seminararbeiten und der späteren Dissertation habe ich kurze Notizen einkreist oder mit Wolken und Kästchen umgeben und durch Striche mit anderen Notizen verbunden. OK, es waren keine Cluster in Gabriele Ricos Sinne, aber es war ein intuitiver Versuch, Struktur in die Notizen zu bringen und Zusammenhänge für das Schreiben sichtbar zu machen.

Literature & Latte, die Macher der Autorensoftware Scrivener, die ich seit einiger Zeit benutze, haben eine Software entwickelt, mit der man am Recher in gleicher Weise arbeiten kann: Scapple. Wer sich mit den Methoden nicht so gut auskennt, könnte meinen, das müsste auch mit Mindmapping-Software gehen. Ich benutze den Mindmanager und Freemind und kann sagen: Es geht nicht. Mindmap und Cluster sind völlig verschiedene Werkzeuge. Insofern ist das Erscheinungen von Scapple mehr als erfreulich. Mac-Nutzer können das Programm bereits kaufen – Windows-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. Bislang liegt nur eine Beta-Fassung vor. Aber die lässt aufmerken.

In Scapple können Notizen frei platziert, verschoben und mit anderen Notizen verknüpft werden. Zudem lassen sich Scapple und Scrivener miteinander verbinden: Per drag&drop können Notizen von Scapple zu Scrivener und umgekehrt verschoben werden. Anders als beim Mindmapping gibt es keine Hierarchien der Notizen. Wer Scapple als alternative Mindmapping-Software betrachtet, wird damit ebenso unzufrieden sein wie jemand, der versucht mit Mindmaps zu clustern. Ein Video auf youtube veranschaulicht die Verwendung.

Die aktuelle Windows-Beta lässt sich noch bis zum 15. Oktober verwenden. Wann eine Verkaufsversion erscheint, steht noch nicht fest. Bei Scrivener konnte man die Windows-Testversion mehrfach verlängern, bis die Release-Version erschien.

Schreibend denken

“Ich denke tatsächlich oft mit der Feder”, notierte Wittgenstein einmal. Er ist nicht der einzige, der den Zusammenhang von Schreiben und Denken so oder ähnlich beschreibt. In meiner eigenen Schreiberfahrung finde ich mich darin gut wieder. Ulrike Scheuermann hat diese Erfahrung als Konzept des Schreibdenkes für die Hochschuldidaktik ausgearbeitet. Sie beansprucht damit nicht, etwas völlig Neues in die Schreibdiskussion einzubringen, aber ihr Ansatz gibt gute methodische Hinweise zum Schreibprozess beim Verfassen nicht-fiktionaler Texte. Der Prozess lässt sich auch gut auf die Predigtvorbereitung übertragen.

„Schreibend denken“ weiterlesenMini-Knigge – Regel 10: Fehler sind normal

Fehler und Pannen sind normal. Bei aller Trivialität ist es notwendig, sich daran erinnern zu lassen: Auch Predigerinnen machen Fehler und Liturgen können Pannen unterlaufen. Handlungen können nun mal scheitern und Handlungspläne nicht aufgehen – unabhängig vom Können und Wollen. Sich daran zu erinnern ist wichtig, um sich nicht selbst durch die Angst vor Fehlern zu blockieren. Die Orientierung am Erfolg und die Tabuisierung des Scheiterns ist nicht nur ein gesellschaftliches, sondern natürlich auch ein innerkirchliches Problem, wie die Diskussion um Depression und sog. Burnout zeigt. Scheiternlernen ist letztlich eine Form von Seelenhygiene.

Da Fehler und Pannen nicht zu vermeiden sind, bleibt nur die Möglichkeit, den Umgang damit zu kultivieren. Rechtfertigungen und Selbsterklärungen zu vermeiden sowie zu getroffenen Entscheidungen zu stehen, sind zwei grundlegende Umgangsformen (s.o. Regel 5 und Regel 9). Eine weitere ist, Kritikfähigkeit auszubauen und selbstkritisch zu sein, ohne ständig mögliche Kritik vorweg zu nehmen. Im Bereich des Kreativen Schreibens spricht man vom „Inneren Kritiker“, der sich schon zu Wort meldet, bevor eine Silbe geschrieben ist. Der Innere Kritiker lebt von der Angst, das eigene Tun könnte jemandem missfallen. Das ist keine Selbstkritik, sondern vorauseilender Gehorsam gegenüber imaginären Kritikern.

Peter Jenny hat in seinen „Notizen zur Zeichentechnik“ festhalten: „… versuchen Sie ‚Fehler zu akzeptieren, anstatt vor ihnen zu kapitulieren“. Jenny hat beobachtet, dass viele Erwachsene das Zeichnen deshalb aufgeben, weil das Ergebnis nicht ihrer Vorstellung einer gelungenen Zeichnung entspricht. Bei der Kunst der Liturgie ist es ebenso: Die Angst vor Pannen und Fehlern sorgt dafür, dass Liturgen nichts ohne ihre Kladde machen und liturgische Texte sowie Predigten nur noch vorlesen. Letztlich hat die Angst vor Fehlern und Kritik damit zu tun, sich selbst zu ernst zu nehmen. Zur Kunst der Liturgie gehört auch eine liturgische Gelassenheit.

Mini-Knigge – Regel 9: Entscheidungen treffen

Triff Entscheidungen und steh dazu. Es gibt im Gottesdienst regelmäßig Situationen, in denen trotz gründlicher Vorbereitung eine Entscheidung spontan getroffen werden muss – ohne gründlich liturgisch reflektieren oder sich mit anderen Beteiligten absprechen zu können. Beruhigend ist: Da Menschen mit zunehmender Erfahrung ein Gespür für die richtige Handlung entwickeln, werden auch Liturgen oft intuitiv die richtige Entscheidung treffen. Auch wenn wir das Selbstbild von rational handelnden Entscheidern haben: Entscheidungen fallen in einer Gemengelage aus Vernunft und Gefühl. Egal ob man etwas Wichtiges vergessen hat, man spontan etwas streicht oder aufgrund einer Zwischenfalls vom ursprünglichen Plan abweicht: Die Welt geht davon nicht unter. Klar und sicher umgesetzt werden die wenigsten überhaupt etwas bemerken.

Die Angst, etwas falsch zu machen, kann lähmen oder dazu verleiten, zu lavieren. Lavieren heißt hier: eine Handlung uneindeutig umzusetzen. Selbst wenn es nur schlechte Alternativen gibt, ist es besser, eine klare Entscheidung zu treffen – und später auch dazu zu stehen, statt zu lavieren und sich hinter Rechtfertigungen und Selbsterklärungen zu verstecken (s.o.) Spontan und schnell zu entscheiden muss ja nicht heißt, hektisch und ganz aus dem Bauch heraus zu handeln: Ein paar Sekunden Zeit sind immer, um kurz durchatmen und die Situation zu beurteilen, bevor man entscheidet und handelt. Sofern andere Beteiligte betroffen sind, sollte klar gesagt werden, was getan wird – auch wenn man damit jemandem auf die Füße tritt.

Typisches Beispiel im Gottesdienst: Man bemerkt beim Liedvorspiel, dass an den Liedtafeln zwei verschiedene Lieder oder falsche Strophen angeschlagen sind. Ruft man ins Vorspiel des Organisten die Korrektur hinein, korrigiert man nach einer gesungenen Strophe oder lässt man einfach laufen? Weitere Beispiele kleinerer Fehler, die eine Entscheidung fordern, sind, zu bemerken, dass ein bestimmter Text in der Kladde zum Vorlesen fehlt, dass bei der Trauung die Kniekissen fehlen, oder man beim Taufgottesdienst vergessen hat, dass die Oma noch ein Gebet vor der Taufe sprechen wollte. In den meisten Fällen ist es fast gleich, was man tut, solange man eine Entscheidung fällt und umsetzt.

Anders ist es sicher bei gravierenden Zwischenfällen: Wenn beispielsweise jemand während des Gottesdienstes zusammenbricht, ist klar, dass zunächst Hilfe geleistet werden muss. Ist das sicher gestellt, schließen sich weitere Fragen an: Kann der Gottesdienst – evtl. nach einer Pause – fortgesetzt werden? Wird der Gottesdienst abgebrochen und wenn ja: In welcher Form? Hier gibt es kein Handbuch zum Nachschlagen. Eine klare Entscheidung hilft auch allen anderen, sich zu orientieren.

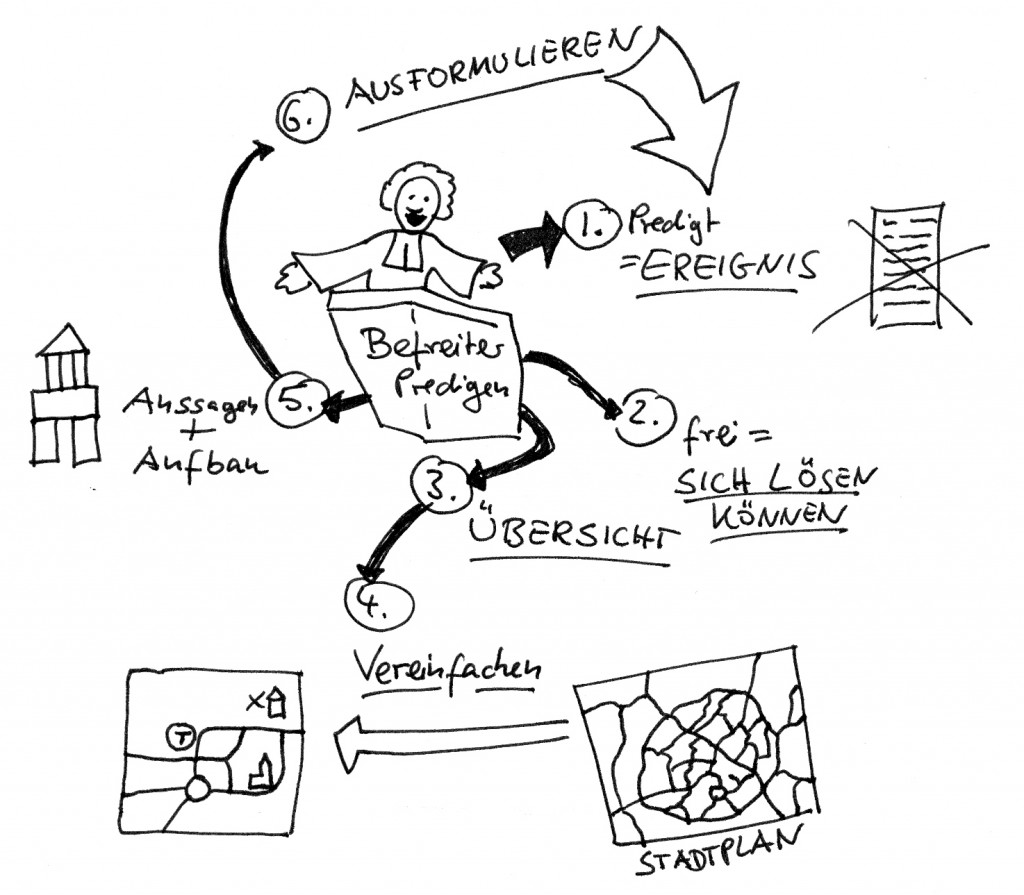

Befreiter Predigen

Frei Predigen ist für viele ein hehres Ziel, aber auch mit großem Druck verbunden. Dabei muss es ja gar nicht die ganz freie, manuskriptlose Rede sein. Vielleicht sollte man deshalb lieber an freieres Predigen denken. Für das Gütersloher Prädikantenkonvent habe ich dazu sechs Thesen aufgestellt:

1. Die Predigt ist ein Ereignis im Gottesdienst.

(Das Manuskript ist nur der Predigtplan, nicht die Predigt!

Streng genommen bin ich am Samstagabend allenfalls mit dem Predigtplan fertig, nicht aber mit der Predigt.)

2. Frei predigen heißt, sich jederzeit vom eigenen Predigtplan lösen zu können.

(Das ist wie bei einem Stadtplan: ich sehe die verschiedenen Wege zu einem Ziel, und kann mich spontan umentscheiden, eine Abkürzung zu nehmen oder eine kleinen Bogen zu machen.

3. Freies Predigen braucht einen übersichtlichen Predigtplan

(Dabei gilt der Grundsatz: Soviel Übersicht wie möglich, soviel Details wie nötig)

4. Für einen übersichtlichen Predigtplan ist es wichtig, sein Predigen zu vereinfachen:

einfache Sprache,

klarer Aufbau,

langsame Entwicklung der Gedanken,

Mut zum Streichen

5. Einfacher predigen heißt, an Aussagen und Aufbau feilen – nicht an den Formulierungen.

6. Das Ausformulieren einer Predigt ist immer der letzte Schritt

– sei es gesprochen auf der Kanzel oder schriftlich im Manuskript.