Was Prediger mit ihrer Predigt erreichen wollen, lässt sich nicht allgemein sagen. Dass ein Prediger aber zumindest irgendetwas sagen will, wird normalerweise vorausgesetzt – auch wenn die Botschaft nicht immer ganz klar ist. Es gibt diesen alten Witz: Der Mann kommt vom Gottesdienst nach Hause kommt und sagt: „Heute hat der Pastor über 30 Minuten gepredigt.“ „Worüber denn?“, fragt die Ehefrau. Und der Mann antwortet: „Das hat er nicht gesagt.“ „Homiletik der Langeweile“ weiterlesen

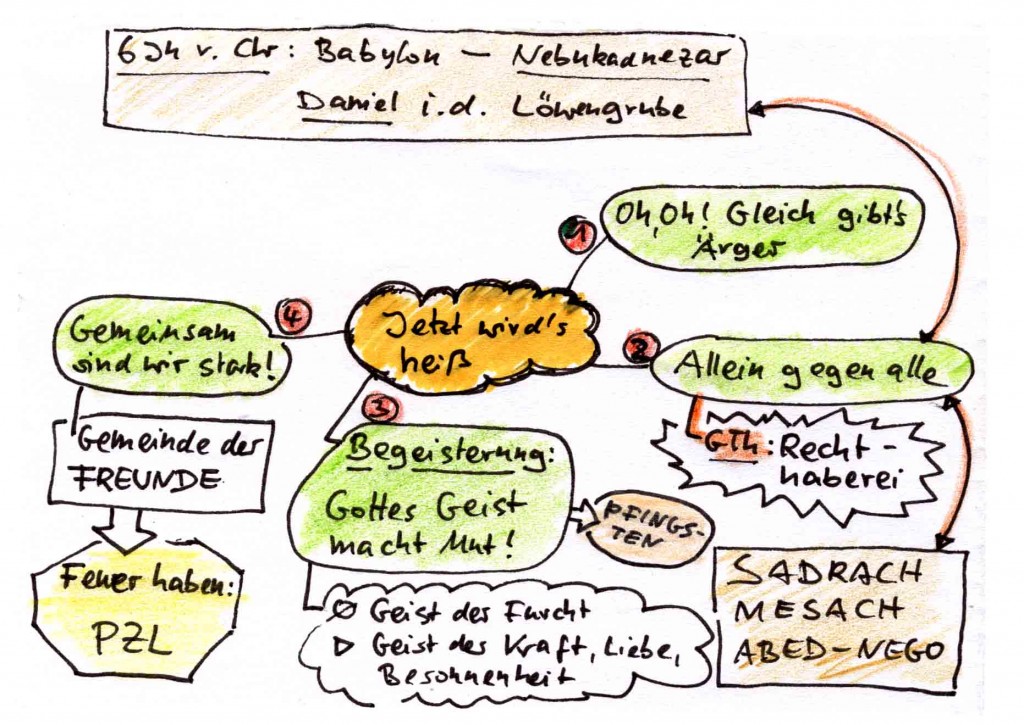

Pfingstpredigt

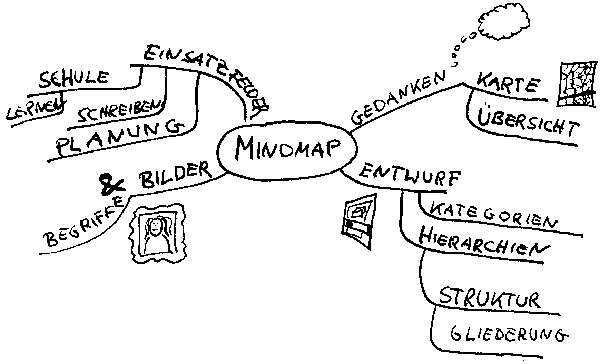

Cluster und Mindmap als Zeichnungen

Die Künsterlerin Susanne Haun denkt ihrem Blog über die Verbindung von Mindmaps und Kunst nach – und hat in dem Zusammenhang Aquarell-Mindmaps veröffentlicht. Ein interessantes Projekt, auch wenn Nicht-Künstler sicher einen anderen Anspruch an ihre Mindmap stellen. Aber schon bei Tony Buzan finden sich Beispiele für die Verschränkung von Kunst und Mindmap. Die künsterlerische Darstellung hat dabei aber keinen Selbstzweck, sondern dient dazu Impulse zu geben und Assoziationen zu wecken (vgl. Mindmap).

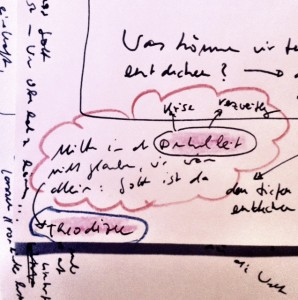

In meiner Praxis verschränken sich Clustermethode und Mindmap zu einem kreativen Spielfeld, auf dem ich Ideen ausprobieren kann. Manchmal sogar, wie bei der Vorbereitung der heutigen Predigt, mit kleinen Skizzen:

Das ist keine Mindmap im strengen Sinne, sondern eher ein Cluster mit graphischen Elementen. Als Predigtskript wäre das natürlich zu verworren. Es ist die Grundlage für die Ausarbeitung einer Predigt – und sei es, dass die Stichworte zur in eine schnell aufnehmbare Reihenfolge gebracht würden. Die vier Predigtteile sind aber klar zu erkennen.

Das ist keine Mindmap im strengen Sinne, sondern eher ein Cluster mit graphischen Elementen. Als Predigtskript wäre das natürlich zu verworren. Es ist die Grundlage für die Ausarbeitung einer Predigt – und sei es, dass die Stichworte zur in eine schnell aufnehmbare Reihenfolge gebracht würden. Die vier Predigtteile sind aber klar zu erkennen.

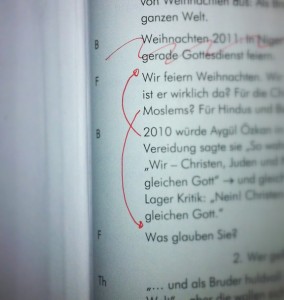

In den meisten Fällen bleibt es bei sprachlichen Skizzen, wie hier, wo der Übergang vom Cluster zum Schreiben sichtbar wird:

So ein Cluster ist bloß ein Sprungbrett, um ins Schreiben zu kommen: Zusammenhänge werden zu einem Versuchsnetz geknüpft, aus dem irgendwann erste Ideen, Sätze, Thesen entstehen. Mit so einem Cluster kann niemand etwas anfangen als der Schreibende selbst. Schon nach kurzer Zeit wird es aber auch für den Autor schwierig, die alten Verknüpfungen und Zusammenhänge wieder zu entdecken. Das Cluster dient nur für den Augenblick.

So ein Cluster ist bloß ein Sprungbrett, um ins Schreiben zu kommen: Zusammenhänge werden zu einem Versuchsnetz geknüpft, aus dem irgendwann erste Ideen, Sätze, Thesen entstehen. Mit so einem Cluster kann niemand etwas anfangen als der Schreibende selbst. Schon nach kurzer Zeit wird es aber auch für den Autor schwierig, die alten Verknüpfungen und Zusammenhänge wieder zu entdecken. Das Cluster dient nur für den Augenblick.

Eine Mindmap kann dagegen durchaus auch von anderen verstanden und vom Autor auch später noch einmal verwendet werden. Richtige Mindmaps entstehen bei mir erst ganz am Ende, zum Beispiel als Stichwortzettel wie bei diesem Predigtcluster zu einer Pfingstzeltlager-Predigt in Verbindung mit der Daniel-Geschichte:

Zwar fehlen Zeichnungen, aber es gibt farbige Kennzeichnungen und graphische Elemente, die als nächsten Schritt auch abbildende Elemente enthalten könnten.

Zwar fehlen Zeichnungen, aber es gibt farbige Kennzeichnungen und graphische Elemente, die als nächsten Schritt auch abbildende Elemente enthalten könnten.

Etwas zu einfach

„So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.

„So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.

„Einfach von Gott reden“ ist durch einen pietistischen Jargon geprägt, dessen altertümelnder Sprachstil zuweilen fragen lässt, ob das Buch vielleicht die Neuausgabe einer älteren Auflage ist. Tatsächlich ist das Arbeitsbuch aber 2012 erstmals erschienen. Der Autor Christian Lehmann stammt ursprünglich aus dem Siegerland, war bis 2010 Studienassistent am Tübinger Albrecht-Bengel-Haus und hat vor kurzem seine erste Pfarrstelle in der Württembergischen Landeskirche angetreten. Seit 2011 ist er zudem Schriftleiter von „Zuversicht und Stärke“, einer Predigthilfe aus der pietistischen „Christusbewegung Lebendige Gemeinde“. Auch wenn Lehmann vor der Predigt in der „Sprache Kanaans“ warnt (S. 65f): Sein Predigtbuch ist davon selbst davon nicht frei. Wer nicht in diesem Jargon zu Hause ist, kann leicht darüber stolpern.

Lehmanns Ansatz ist zunächst einmal sympathisch: Gegen langweilige und blutleere Predigten ist es ihm wichtig „die biblische Botschaft frisch und mutig, klug und klar, lebensrelevant und alltagstauglich weiterzugeben“ (S. 11). Dabei geht er „von der einfachen Grundidee aus, dass die Bibel als Gottes Wort uns nicht nur lehrt, was wir weiterzusagen haben, sondern auch, wie wir das am besten tun“ (ebd.). Deshalb gilt Lehmann auch die Bibel als erstes, kreatives Hilfsmittel (vgl. S. 170f): „Unsere Aufgabe als Verkündiger besteht darin, mit dem Bibeltext zu sprechen, nicht über ihn.“ (S. 65)

Liebevoll predigen heißt für Lehmann, einfach (S. 101ff), verständlich (116ff) und anschaulich (S. 123ff) zu reden. Maßstab sind dabei die Hörerinnen und Hörer. Sie sollen Glauben nicht nur intellektuell verstehen, sondern vor allem praktisch und konkret erfahren – jenseits aller Gesetzlichkeit, die im Tun des Glaubens immer nur ein „Du sollst …“ sieht. Dem stellt Lehmann „Wie-Fragen“ des Glaubens gegenüber: „Wie sind wir gute Eltern, …besiege ich meine Angst, … liebe ich meinen Nachbarn …?“ (vgl. S. 161). Wenn Predigt auf solche konkreten Fragen praktische Antwort gibt, erfüllt sie ihre wichtige Aufgabe, Menschen von heute zu sagen, wie christlicher Glaube praktisch aussieht. Dabei stützt sich Lehmann auf eine Theologie der Vollmacht (S. 44ff), die es ihm ermöglicht, trotz der These, dass alles aktuelle, menschliche Reden von Gott begrenzt ist, dennoch davon auszugehen, dass ein verlässliches und wirkmächtiges Reden von Gott in der Predigt möglich ist.

Lehmanns Anspruch ist ein praktisch orientiertes Buch vorzulegen, kein Lehrbuch der Predigt. Von daher überrascht es allerdings, dass die konkreten Arbeitsschritte der Predigterstellung vage und zum Teil bloß idealistisch bleiben. So gilt für Lehmann die unbestreitbar richtige Faustregel „je mehr Zeit, desto besser“. Was das aber im Pfarralltag bedeutet, lässt Lehmann offen. Er watscht die Pfarrer ab, die offen zugeben, oft unter Zeitdruck vorbereiten zu müssen und präsentiert idealisierend zwei evangelikale Star-Prediger, die nach eigenen Angaben zwei bis vier (!) ganze Tage der Predigtvorbereitung widmen (vgl. S. 38). Jenseits von der Frage, ob das überhaupt realistisch ist, stellt sich zumindest für den Pfarrberuf die Frage, ob so ein Ziel tatsächlich ideal ist.

Die konkrete Predigtvorbereitung geschieht bei Lehmann im Dreischritt von Hören, Ringen und Prüfen. Dazu gibt Lehmann dem Leser zwar eine Reihe von Reflexionsfragen zur Predigtarbeit an die Hand, aber als wirkliches Modell der Predigtvorbereitung bleibt vieles zu unkonkret. Im praktischen Hauptteil gibt es vereinzelte Überlegungen zu Predigtsprache und -aufbau, ein systematisches Modell lässt sich aber nicht erkennen. Lehmann verharrt ganz in der alten Punkte-Predigt und nimmt zum Beispiel Impulse der New Homiletik schlicht nicht zur Kenntnis. Dabei könnte auch die pietistische Predigt durchaus von neuen, homiletischen Ideen profitieren.

Problematisch ist aber vor allem das hermeneutische Textmodell, das dem Ansatz zugrunde liegt. Diese Problematik kommt in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks (S. 94f) besonders gut zum Ausdruck. Zunächst fällt auf, dass in Lehmanns Dreieck „Prediger“ und „Hörer“ nicht mit „Bibeltext“ in Verbindung gesetzt, sondern durch die Schreibweise „Gott/Bibeltext“ Gott und Bibeltext quasi gleichsetzt werden. Expressis verbis: „Wer nicht die ganze Heilige Schrift als Wort des lebendigen Gottes anerkennen will, der bestreitet letztlich ihre ganze Gültigkeit und Autorität.“ (S. 140). Verkündigung ist vor diesem Hintergrund immer nur aktualisierende Rede der einmaligen und grundsätzlichen Rede Gottes im biblischen Text. Das ist vor dem pietistischen Hintergrund Lehmanns nachvollziehbar, dürfte aber zuweilen die Geduld historisch-kritisch geschulter Predigerinnen und Prediger strapazieren. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht Zielgruppe von „Einfach von Gott reden“.

Schwieriger ist aber ein zweites Problem, das in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks sichtbar wird: Lehmann reflektiert nur mangelhaft die Rolle des Predigers im Predigtgeschehen. Der Prediger steht nach Lehmann vor der Herausforderung „die Hörenden in der konkreten Situation mit Gottes Wort in Verbindung“ zu bringen (S. 96). Es ist positiv zu würdigen, wie sehr Lehmann die Rolle der Hörerinnen und Hörer im Predigtgeschehen wahrnimmt. Trotzdem fällt auf, dass das Kapitel über die Hörer (S. 94ff) vor allem ein Kapitel über den „liebevollen“ Umgang des Predigers mit den Hörern ist. Ich meine das nicht ironisch: Lehmann grenzt sich ausdrücklich von einem pietistisch-evangelikalen Predigtstil ab, der die Hörerinnen „senkrecht von oben“ mit dem Gotteswort konfrontiert. Aber er sieht die Aufgabe des Predigers darin, den Menschen dieses Gotteswort zu bringen und zu sagen. Ausdrücklich versteht Lehmann den Prediger als „Worttransporter“ (S. 65), der „den alten Inhalt der Bibel in der Sprache von heute weiterzusagen“ hat (ebd.). Der komplexen Situation des Predigtgeschehens wird das aber nicht gerecht.

Im Predigtgeschehen stehen Prediger, Hörer und Bibeltext in wechselseitigen Beziehungen zueinander. Das sieht Lehmann in Ansätzen zwar durchaus, zieht daraus aber nicht die Konsequenz, auch nach den spannungsvollen Wechselwirkungen zu fragen. Trotz allem Bemühen um eine Hörerorientierung bleiben darum die kreativen Potentiale letztlich ungenutzt. So wird die Spannung von biblischer und heutiger Sprache zwar als „Verkündigungsenergie“ (S. 66) erkannt, aber sofort kritisch der geistlichen Prüfung überantwortet, statt in ihr zunächst einmal eine innovative, kreative Kraft zu sehen. Die Überlegungen zum kreativen Predigen erschöpfen sich so lediglich in der Suche nach Alternativen zum „Frontalmonolog“ als Standardform. Als Lösungsmöglichkeiten werden z.B. Lied-, Bild-, Symbol- und Dialogpredigt, Anspiele und Bibliolog, interaktive Elemente und Fragen der Predigtinszenierung angerissen (S. 165ff). Das ist alles anderes als neu. Selbst die gerade für eine biblisch orientierte Predigtlehre interessante Frage nach einer narrativen Predigt wird nur angedeutet und die Antwort erschöpft sich in der Feststellung: „Unsere Verkündigung darf ruhig ‚narrativer’, erzählfreudiger werden.“ (S. 91) Zur Frage der freien Predigt verhält sich Lehmann zurückhaltend, rät allerdings zur Verschriftlichung der Predigt und empfiehlt, nicht spontan vom vorbereiteten Manuskript abzuweichen (vgl. S. 98f; S. 40). In Lehmanns Worttransport-Modell fällt also die Beschreibung des Spannungsfeldes zwischen Prediger, Hörer und Bibeltext weit hinter die aktuellen, homiletischen Diskussionen zurück und auch die Potentiale für eine tatsächlich kreative Predigpraxis bleiben letztlich ungenutzt.

Fazit: „Einfach von Gott reden“ ist kein Lehr-, sondern ein Arbeitsbuch mit pietistischem Hintergrund. Wem das Umfeld sprachlich und theologisch nahe ist, wird in Lehmanns Buch zwar nicht viel Neues erfahren, aber sicherlich Anstöße und Anregungen bekommen, die eigene Predigtpraxis zu bedenken. Da das Buch wenig homiletisches und exegetisches Wissen voraussetzt, kann es sich auch gut für Prädikantinnen und Prädikanten eignen, die an ihrer Predigtpraxis arbeiten möchten; für sie dürften vor allem die praktischen Übungen interessant sein. Homiletisch erreicht das Buch allerdings nicht den aktuellen Diskussionsstand und wer Impulse für eine kreative Predigtvorbereitung und alternative Predigtformen sucht, wird schnell enttäuscht sein.

Christian Lehmann: Einfach von Gott reden. Liebevoll, praktisch und kreativ predigen. SCM R. Brockhaus, Witten, 2012. ISBN 978-3-417-26469-2| 13,95 € | 238 S.

„Worum geht es in Ihrer Predigt?“

Die Frage, worum es in der eigenen Predigt ging, überrascht einen meist kalt. Zum Beispiel, wenn jemand von der Zeitung nach einem besonderen Gottesdienst fragt, über was man denn gepredigt hat. Meistens kommen dabei bloss Allgemeinplätze heraus. Mir geht die Sache seit dem WDR2-Gespräch nicht mehr aus dem Kopf. Warum ist das so schwer, spontan aber pointiert etwas zum eigenen Text zu sagen?

Mit dem Problem stehen Predigerinnen und Prediger nicht allein. Neulich haben Giovanno di Lorenzo und Hannelore Hoger bei „3 nach 9“ über „Babettes Fest“ gesprochen. Di Lorenzo wollte eine kurze Zusammenfassung, worum es in dem Buch geht, das Hoger gerade als Hörbuch eingesprochen hatte. Hannelore Hoger hat erzählt, was ihr an der Geschichte wichtig ist. Di Lorenzo war dies zu weitschweifig. Es war ein amüsanter Dialog darüber, was an einer Geschichte wichtig ist. Interessant war vor allem, dass Hoger auch deshalb ausholen musste, weil di Lorenzo die Geschichte und die handelnden Figuren anders verstanden hat, als Hoger selbst. Knapp sagen zu können, worum es geht, setzt offenbar die Überzeugung voraus, dass der Gesprächspartner die knappen Andeutungen richtig versteht.

Oft endet die kurze Bündelung in Allgemeinplätzen. In der Zeitung liest man dann Sätze wie „Bischof ruft zu Frieden und Mitmenschlichkeit auf“ – auch wenn der Schwerpunkt der Predigt ein ganz anderer war. Als ich neulich gefragt wurde, worum es in meiner Weihnachtspredigt ginge, fing ich an von Licht und Dunkelheit zu erzählen. Das war zwar nicht verkehrt, aber darum ging es nicht. Es war nur die Leitmetapher für den Gedanken: „Es gibt in der Weltgeschichte und im eigenen Leben genug Gründe dafür, dass es Gott nicht geben kann. Weihnachten bedeutet, mitten in diesen Gründen zu entdecken: Gott ist da – mitten in dieser Welt, die voll ist von Gründen, warum es Gott nicht geben kann.“ Weil der Gedanke paradox ist, schien er mir vielleicht zu komplex, um ihn direkt sagen. Also folgte die Flucht in die Metapher vom Gott als Licht mitten in der Dunkelheit – eine Metapher, die alles und nichts sagt. Ein Allgemeinplatz eben.

Bekanntlich sagt eine Bild mehr als tausend Worte. Für die Predigtarbeit ist es aber wichtig, die bildhaften Allgemeinplätze und abgegriffenen Metaphern zu reflektieren und ihre Aussagemöglichkeiten zu reduzieren. Ich habe eine zeitlang versucht, über jedes Predigtmanuskript meine Hauptaussage zu formulieren – und zwar so, dass sie eine interessante Spannung enthält. Vergleichen kann man das vielleicht mit den Untertiteln in manchen Zeitungen. In der ZEIT z.B., steht unter der Überschrift in der Regel in ein oder zwei Sätzen beschrieben, worum es im Artikel geht. Diese Beschreibung macht das Lesen das Artikels nicht überflüssig. Im Gegenteil: Wenn die Beschreibung gut formuliert ist, weckt sie das Interesse für die Lektüre. Mein Versuch, solche Predigt-Unterüberschriften für meine Predigtentwürfe zu formulieren, zielten allerdings nicht auf die Predigthörer, sondern auf mich als Prediger: So habe ich mir vor der Predigt noch einmal in Erinnerung gerufen, worum es mir beim Vorbereiten ging.

Predigtvorbereitung kann insgesamt als Arbeit an solch einer Aussage verstanden werden. Es ist wie die Arbeit an einer These in einem wissenschaftlichen Aufsatz: Man schreibt dieses These nicht einmal auf und hat sie dann, sondern schreibt die These dauernd um und weiter, bis sie möglichst pointiert die Antwort auf eine Frage oder ein Problem liefert. So beschreibt z.B. Frank Cioffi das Vorgehen beim Schreiben eines Essay. Es hilft dabei, die Linie für die eigene Arbeit zu halten. Bei der Predigt ist es nicht anders, auch wenn die Predigt auf andere Form- und Stilelemente zurückgreift als der wissenschaftliche Aufsatz. Ich habe in meiner Weihnachtspredigt z.B. auf eine Geschichte von Margret Rettich zurückgegriffen. Und als ich beschrieben habe, was Dunkelheit alles konkret bedeuten kann, ging das Licht in der Kirche für eine Zeit aus. Techniken der Inszenierung meiner zentralen Predigtidee. Aber es ging in der Predigt weder um Licht und Dunkelheit noch um die Rettich-Geschichte vom Herrn Probst, sondern um meine Interpretation der Weihnachtsbotschaft. Vielleicht – wenn ich mir wieder angewöhne, meine Hauptaussage über das Predigtmanuskript zu schreiben – kann ich beim nächsten Interview auch pointierter sagen, worum es in meiner Predigt geht.

Wann ist eine Predigt fertig?

Kurz vor Weihnachten hat der WDR2 ein kurzes Interview gemacht, wie man als Pastor durch die Weihnachtszeit kommt und worum es z.B. in meiner Weihnachtspredigt geht. Am Ende des Gesprächs stellte Katrin Schmick fest, zumindest sei ja meine Predigt schon fertig. Der Teil wurde nicht gesendet, sondern rausgeschnitten, hat mich aber weiter beschäftigt: Waren meine Predigten (es war ja nicht nur eine, die vorzubereiten war) wirklich schon fertig?

Was sich in mir gegen die Formulierung sträubte war wahrscheinlich, dass hier das erarbeitete Predigskript mit der Predigt identifiziert wird. Aber Skript und Rede sind eben nicht identisch: „Es gilt das gesprochene Wort.“ Fertig ist eine Predigt erst, wenn die Rede zuende ist. Man kann allenfalls sagen: Ich bin mit der Vorbereitung der Predigt fertig. Denn die Predigt ist die Rede selbst, nicht das Skript – wie ausgearbeitet auch immer es ist.

Genau genommen bleibt man aber in der Vorbereitungssituation, solange nicht gepredigt wird. Denn auch auch unmittelbar vor Predigtbeginn lassen sich noch Änderungen planen, kann man noch einen Gedanken aufgreifen oder einen Zusammenhang zu etwas zuvor geschehenem herstellen. Solange ich noch darüber nachdenke, was ich gleich sage, bin ich in der Situation der Vorbereitung. Mein sonntägliches Morgenritual sieht denn auch so aus, dass ich beim Frühstück mit Rotstift bewaffnet das Skript ein (vor-)letztes Mal durchsehe. Manchmal mache ich danach sogar noch einen neuen Ausdruck, weil ich noch etwas verändert habe. Wenn ich von der Kanzel aus rede, schaue ich mir den Text dort vor dem Gottesdienst ein letztes Mal an. Wenn ich Handzettel benutze, schaue ich beim Lied vor der Predigt noch einmal über den Text und treffe letzte Entwurfsentscheidungen.

Mit dem Beginn der Predigt ist die Vorbereitung abgeschlossen. Und erst wenn ich aufhöre zu predigen, ist die Predigt fertig. Das ist tautologisch, aber so ist es. Nach dem Gottesdienst kommt zuweilen die Nachbereitung, wenn ich Änderungen nachträglich in das Skript einfüge und für eine eventuelle spätere, erneute Verwendung archviere. Nach der Predigt ist vor der Predigt. Die nächste Predigt ist dann aber noch nicht fertig, selbst wenn das Skript ordentlich abgespeichert ist.

Überarbeitung und Zeitmanagement

Die Überarbeitung ist ein unverzichtbarer, aber zeitaufwändiger Teil des Schreibens. David M. Kaplan meint: „Überarbeiten heißt: denken und überdenken, tippen und neu tippen. Es heißt: zu viel Kaffee trinken und den verzweifelten Wunsch nach irgendeiner Ablenkung verspüren – telefonieren, den Briefträger in eine Gespräch verstricken, ein Buch lesen oder dem plötzlichen Heißhunger auf Croissants nachgeben.“ (Die Überarbeitung, S. 21) Was Kaplan hier beschreibt, nennt man überlicherweise Prokrastination oder Aufschieberitis. Wahrscheinlich ist das Überarbeiten neben der Recherche der zeitintensivste Teil des Schreibens.

Es wundert daher nicht, dass Sondra Wilson Predigtüberarbeitung und Zeitmanagement in einem Kapitel diskutiert (The Write Stuff, S. 103ff), das sie doppeldeutig mit „Time to Revise“ überschreibt: Es kommt eben nicht nur irgendwann die Zeit der Überarbeitung, sondern sie braucht auch Zeit. Das muss entsprechend organisiert werden. Wilson verweist darauf, dass einige Prediger als Zeitbedarf für die Predigtvorbereitung acht Stunden angeben. Und sie erwähnt Harry Fosdick, der sogar forderte, ein Prediger müsse für jede Minute auf der Kanzel eine Stunde Vorbereitungszeit kalkulieren. Dem stehen empirische Studien gegenüber, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrern in der Vielfalt ihrer alltäglichen Aufgaben am Ende nur rund drei Stunden übrigbleiben, die sie in die Vorbereitung einer Predigt stecken (vgl. Präsent predigen, S. 116). Predigtvorbereitung, die auf die Phase der Überarbeitung nicht verzichten mag, braucht also ein System des Zeit- und Selbstmanagements.

Leider eignen sich viele Zeitmanagement-Modelle nicht für den Pfarralltag. Viele Ansätze scheinen für Freiberufler optimiert. Wilson gibt nur ein paar Tipps, die kaum als systematisches Modell durchgehen: Große Aufgaben lassen sich in kleinen, überschaubauen Einheiten besser bearbeiten; man darf nicht alles verplanen, sondern muss auch Ruhezeiten einhalten; und bei konkreten Aufgaben kann es helfen, sich mit der Eieruhr-Methode für einen definierten Zeitbereich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Das war’s schon und hilft nur begrenzt weiter. Ich will mal versuchen, in den nächsten Wochen mein Zeitmanagement zu reflektieren. Dass die Predigtvorbereitung dabei nur eine Rolle neben vielen anderen wichtigen Rollen spielt, liegt in der Natur des Pfarralltags.

Fünf Schritte zum Essay

Kennzeichnend für den Essay ist, dass er eine Antwort auf eine neue Frage versucht. Eine schon altbekannte oder bloß rhetorisch gestellte Frage taugt nicht für einen interessanten Essay. Und das gilt letztlich auch für die Predigt: Sie versucht die Antwort auf eine Frage, die sich wirklich (und nicht nur rhetorisch) stellt.

Zwar wird oft darauf hingewiesen, dass der europäische und der anglo-amerikanische Essay sich formell unterscheiden – der anglo-amerikanische Essay entspricht oft dem, was wir im Deutschen „Aufsatz“ nennen – aber zum einen ist die Unterscheidung oft akademisch, zum anderen lässt sich viel von anglo-amerikanischen Ansatz lernen, bei dem das Essay-Schreiben Teil des wissenschaftlichen, kreativen Schreibens ist.

Ein gute Zusammenfassung liefert James (Nachname unbekannt) auf der Englisch-Lern-Seite engvid.com (das Video ist auf englisch). James geht es um einen effektiven Essay. Das heißt: Der Essay soll nicht bloß gut geschrieben sein, sondern Leser sollen verstehen, worum es dem Autor geht.

James fasst den Prozess des Essayschreibens in fünf Schritte

- Stell eine Frage

- Stell eine These auf (keine Larfari-These, sondern eine, die etwas aussagt)

- Schreib eine Einführung, die deine These enthält

- Gib drei Gründe für die Wahrheit deiner These an (Hauptgründe und unterstützende Überlegungen)

- Schreib eine Schlussfolgerung

Ein kleines Grundmodell für den Essay als Predigtform. Das ist zwar nicht sonderlich elaboriert, aber ausreichend als Grundmodell. Man könnte es „aussageorientiertes Predigen“ nennen. Denn auch dem Prediger sollte es doch darum gehen, nicht nur salbungsvolle, schöne Worte zu äußern, sondern in seinem Anliegen verstanden zu werden.

Predigtvorbereitung nach Buttrick

Ergänzend zum letzten Post (vom 6.3.11) ist es vielleicht auch ganz interessant, die Arbeitsschritte zu sehen, die Brian Larson für die Predigtvorbereitung herausfiltert, weil sie für ihn zugleich illustrieren, wie Moves bei Buttrick zu verstehen sind. „Predigtvorbereitung nach Buttrick“ weiterlesen

Mindmap

Eine Mindmap (eingedeutscht auch: Wissenkarte) ist eine Methode zur Strukturierung, Kategorisierung und Hierarchisierung von Informationen. Das Verfahren wurde von Tony Buzan entwickelt und immer weiter verfeinert. Das Mindmapverfahren lässt sich auch als Instrument für ein Brainstorming gebrauchen. Allerdings ist hier das Clusterverfahren oft die angemessenere Methode (vgl. die Gegenüberstellung beider Grundmethoden).

Sammlung von Einfällen und anschließende Ordnung ist in einem Arbeitsschritt kaum möglich. Um zu verhindern, dass Notizen aufwändig von einem Cluster in eine Mindmap überführt werden müssen, kann man mit Kärtchen arbeiten. Sehr komfortabel ist Mindmap-Software für den PC (v.a. der MindManager der Firma MindJet).

In jedem Fall ist die Kombination von Cluster- und Mindmap-Verfahren ein bewährtes methodisches Instrument der Textproduktion. Obwohl es auf den ersten Blick einfach aussieht, bedarf es einiger Eingewöhnung.

Grundregeln

Für das Mindmapverfahren gibt es verschiedene Anleitungen. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt die Grundzüge, wie sie sich in den meisten Anwendungen finden.

1. Legen Sie ein leeres Blatt vor sich, schreiben Sie in Druckbuchstaben das Zentralwort in die Mitte des Blattes und umkreisen Sie das Wort.

2. Zeichnen Sie Linien („Äste“), die vom Zentralwort ausgehen. Notieren Sie auf diesen Ästen zügig Ihre Einfälle zum Zentralwort.

3. Verwenden Sie für jeden Ast (und später für jeden Zweig) nur ein Wort!

4. Benutzen Sie nur Großbuchstaben in Druckschrift!

5. Erweitern Sie ihre Anfangs-Mindmap, indem sie den ursprünglichen Ästen weitere Zweige hinzufügen.

5. Erweitern Sie ihre Anfangs-Mindmap, indem sie den ursprünglichen Ästen weitere Zweige hinzufügen.

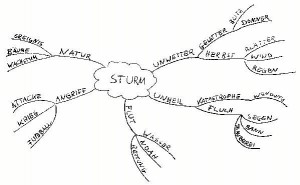

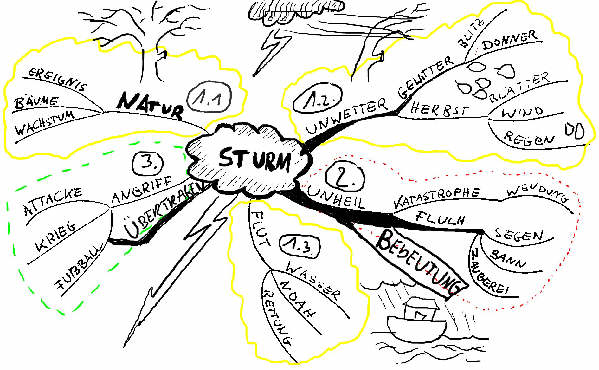

Erweiterte Regeln

- Verwenden Sie statt eines Zentralwortes möglichst ein Zentralbild.Schon eine Wolke ist mehr als ein einfacher Kreis. In unserem Beispiel kann daraus eine Sturmwolke werden. Weil eine Bild bekanntlich mehr sagt als 1000 Worte, kann ein Zentralbild zu Assoziationen führen, die bei der alleinigen Verwendung von Begriffen nicht möglich gewesen wären.

- Verwenden Sie möglichst häufig Bilder und Symbole!Auch in der Mindmap sollten Sie möglichst oft zu Bildern und Symbolen greifen. Diese können neben Ästen und Zweigen stehen oder sogar ein geschriebenes Wort ganz ersetzen.

- Variieren Sie die Größe der Schrift.

- Unterstreichen, rahmen, gestalten Sie die einzelnen Begriffe.

- Benutzen Sie verschiedene Farben und Stifte.

- Bemühen Sie sich um Übersichtlichkeit!Kreisen Sie z.B. einzelne Äste und ihre Zweige ein, um Zusammenhänge zu verdeutlichen!

- Bemühen Sie sich um hierarchische Strukturen.Suchen Sie nach Ober- und Unterbegriffen. Nummerieren Sie Zweige und Äste durch.Verstärken Sie die Hauptäste! Alles ist erlaubt, was Wichtiges von weniger Wichtigem, Übergeordnetes von Untergeordnetem, Zusammengehörendes von Zutrennendem unterscheidet und solche Unterschiede sichtbar macht.

- Arbeiten Sie mit (vorläufigen) Anfangs-Mindmaps und ausgearbeiteten Mindmaps!Oft ergibt sich eine endgültige Struktur erst, wenn die Anfangs-Mindmap schon soweit entwickelt ist, dass sie nur noch schwer umzustellen ist. Fangen Sie dann einfach eine neue Mindmap an. Betrachten Sie die erste Mindmap immer als vorläufige Anfangs-Mindmap; das hilft, sich von dem ersten Entwurf zu lösen und eine Umgestaltung in Angriff zu nehmen.Bei der Beispiel-Mindmap würde es sich zum Beispiel nahe legen, die als 1.1, 1.2 und 1.3 nummerierten Äste zu einem Ast der Kategorie „Natur“ zusammen zu fassen. Ast 2 würde den neuen Titel „Bedeutung“ tragen. Ast 3 könnte den Titel „Übertragen“ bekommen.

Wort- und Bild-Mindmaps

Oft bleibt es – vor allem bei Anfängern – bei reinen Wort-Mindmaps, wie sie bei der Einführung der Grundregeln zu sehen sind. Reine Bild-Mindmaps dürften dagegen selbst bei routinierten Mindmappern selten sein. Für TONY BUZAN gehört es allerdings zur hohen Kunst des Mindmappings, Wort und Bild in einer Mindmap zu integrieren: So wie die Krickelei beim Telefonieren kann das Zeichnen entspannen und über den visuellen Impuls zu neuen Assoziationen führen.