Kreativität scheint eine Art universales Heilmittel zu sein, aber auch wenn der Begriff von vielen gebraucht wird: Er ist überraschend unpräzise. Zu diesem Fazit kommt Hartmut von Hentig in seinem 1998 erstmals erschienen Essay „Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff“. Die Begriffsschwäche rührt her von zwei Unklarheiten: Zum einen ist unklar, ob Kreativität etwas ist, das wir in der Gegenwart besonders benötigen und deshalb auch einsetzen, oder ob sie nötig wäre, aber noch unverfügbar ist. Zum andern ist unklar, ob Kreativität ein Mittel ist oder ein Ziel. Von Hentig ist skeptisch, denn ob Kreativität ein Mittel ist, uns aus dem als festgefahren wahrgenommen Zustand unserer Zeit zu befreien, muss sich erst noch zeigen. „Von Hentig über Kreativität“ weiterlesen

Vision der Predigt

Eine Herausforderung des Predigens ist, zu versuchen mit Worten anschaulich zu machen, was nicht unmittelbar wahrzunehmen ist: „in Szenen unserer Welt“ Wahrheit aufscheinen zu lassen (Henning Luther[1]). 1888 drückte Paul Gauguin in seinem Gemälde „Die Vision der Predigt“ einen ähnlichen Gedanken aus. Das Bild ist kunsthistorisch von großer Bedeutung, kann aber auch für die Homiletik von Interesse sein. „Vision der Predigt“ weiterlesen

Geschichten erwürfeln

Seit einiger Zeit benutze ich bei unseren Trainee-Erzähl-Workshops „Rory’s Story Cubes“. Die Story Cubes sind Symbol-Würfel, mit denen man sich Geschichten „erwürfeln“ kann. Neben dem Grundset gibt es eine Reihe von Erweiterungen: Aktionenwürfen, Abenteuer, Detektive, Urzeit, Märchen und mehr. „Geschichten erwürfeln“ weiterlesen

Notizen zu einer Theologie der Wahrnehmung

Für ein Pastoralkolleg auf Spiekeroog zur „Theologie der Wahrnehmung“ habe ich ein paar Notizen zusammengestellt. Unter der Überschrift „Kommt und seht“ ging es in dem Pastoralkolleg um eine Theologie, die in die Schule des Sehens geht. Aber auch wenn Seh-Sinn unsere Weltwahrnehmung deutlich dominiert ist „Sehen“ hier umfassender gemeint. „Notizen zu einer Theologie der Wahrnehmung“ weiterlesen

Mit Kunst predigen

Kunst kann in vielfältiger Weise in der Predigt vorkommen. Man kann über ein Kunstwerk predigen oder mit Hilfe eines Kunstwerkes. Man kann mit einem Kunstwerk in Dialog treten oder gegen ein Kunstwerk anpredigen. Man kann ein Kunstwerk auslegen vor dem Hintergrund der Biographie des Künstlers, der Entstehungszeit oder eines künstlerischen Kontextes. Man kann sich schwerpunktmäßig auf das Sujet beziehen, auf Motive oder Symbole. Man kann explizit religiöse Kunst auslegen oder Kunst, die auf den ersten Blick keine religiösen Bezüge aufweist. Man kann über offensichtliche religiöse Motive eines Kunstwerks predigen oder predigend nach verborgenen religiösen Spuren suchen. Man kann ein Kunstwerk in Beziehung setzen zu einem Bibeltext, zu einem Choral, zur eigenen Person, zum Kirchenraum oder es für sich selbst stehen lassen. Noch gar nicht angesprochen ist dabei, was überhaupt unter einem “Kunstwerk” zu verstehen ist und wie es mit Kunst aussieht, die kein „Werk“ vorzuweisen hat. Kurzum: Die Umgangsweisen mit Kunst in der Predigt sind unendlich. „Mit Kunst predigen“ weiterlesen

Rhetorik des Zauderns

„Eine kleine Rhetorik“ nennt Dietrich Sagert sein Buch „Vom Hörensagen“, ein „Spielbuch“, wie er sagt, kein abgeschlossenes Werk. Und tatsächlich hat das Buch etwas verspieltes, aber es ist nicht das selbstvergessene Spiel eines Kindes, sondern eher ein selbstgefälliges Spielen mit kleinen Denkfiguren, Beobachtungen, Wörtern. Dieser Versuch einer homiletischen Avantgarde kann einem auf die Nerven gehen: der manierierte Schreibstil, das Hin und Herschieben postmoderner „Wortstellwände“ (vgl. 115), die ablenken wollen von den notierten Trivialitäten, das Sammelsurium an Zitaten, die mehr illustrieren als zeigen. Trotzdem ist Sagerts Buch gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick wirkt. „Rhetorik des Zauderns“ weiterlesen

Glückliche Entdeckungen

„Ich suche nicht, ich finde“, lautet ein bekanntes Bonmot von Pablo Picasso. Niklas Luhmann hat einmal ähnliches gesagt, als er die Arbeit mit seinem Zettelkasten beschrieben hat: Wenn er beginnt, hat er oft bestimmte Dinge im Kopf, an die er sich erinnert und nach denen er im Zettelkasten sucht. Meistens findet er aber anderes und vor allen Dingen neue Bezüge, die ihn auf die eigentlich spannenden weil überraschenden Aspekte stoßen. In der Ausstellung „Serendipity. Vom Glück des Findens“ in der Bielefelder Kunsthalle ist aktuell ein Teil des Zettelkastens von Niklas Luhmann zu sehen. Dieser bildet – wenn auch nicht verbunden mit Picasso – den Ausgangspunkt für die Begegnung mit zwei deutschen Künstlern der Gegenwart, für die das Glück des Findens Teil ihrer künstlerischen Arbeit ist: Ulrich Rückriem (*1938) und Jörg Sasse (*1962). Mittelbar wird in der Ausstellung anschaulich, wie wichtig das glückliche Finden für kreatives Arbeiten ist. „Glückliche Entdeckungen“ weiterlesen

Über das Notizbuch

Meiner Vikarin Kathrin Klagges habe ich zum Abschied am 31. März ein kleines Notizbuch und diesen Text als Anleitung geschenkt. Erst wollte ich nur ein paar Sätze aufschreiben, aber plötzlich ist ein ganzer Blogartikel draus geworden. „Über das Notizbuch“ weiterlesen

Alles außer Rechtschreibung

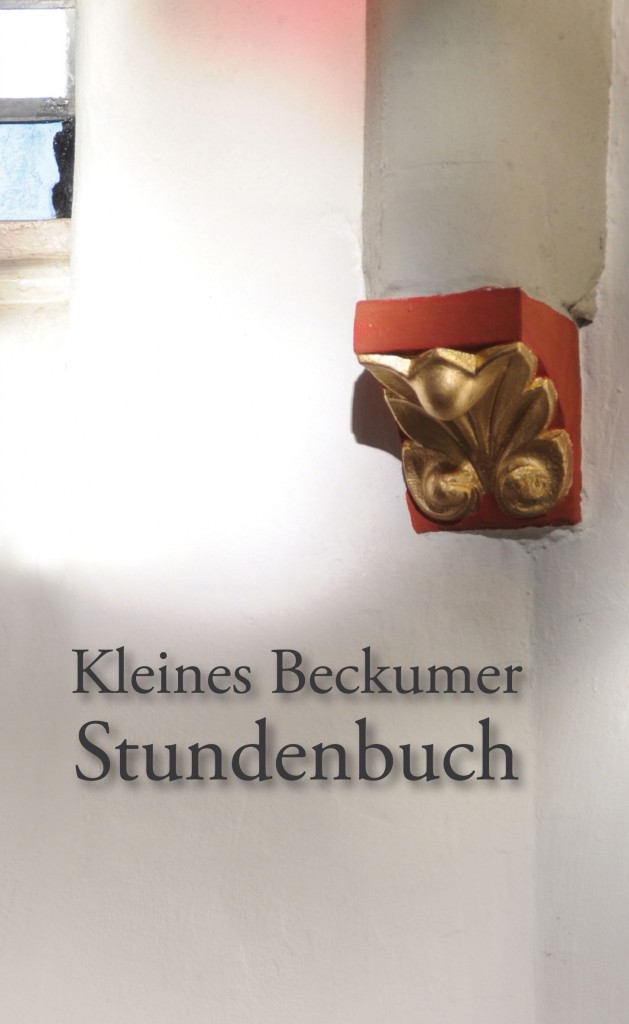

„Der Hauptfehler des Menschen bleibt, dass er so viele kleine hat“, heißt es in Jean Pauls Siebenkäs. Oder: „So viele kleine macht“. Eigentlich sollte dieser Beitrag nur eine kurze Werbung in eigener Sache werden. Daraus wird jetzt nichts – oder am Ende vielleicht doch? Es geht um ein schmales Bändchen mit dem Titel „Kleines Beckumer Stundenbuch“, das ich Anfang Dezember veröffentlicht habe. Es enthält eine Sammlung eigener Gebetstexte, Psalmübertragungen und Segensworte – nebst einer feinen Sammlung übersehener Rechtschreibfehler. So wird aus der geplanten Werbung eine kleine Reflexion auf die Tücken des Selbstverlags und die Betriebsblindheit. „Alles außer Rechtschreibung“ weiterlesen

„Der Hauptfehler des Menschen bleibt, dass er so viele kleine hat“, heißt es in Jean Pauls Siebenkäs. Oder: „So viele kleine macht“. Eigentlich sollte dieser Beitrag nur eine kurze Werbung in eigener Sache werden. Daraus wird jetzt nichts – oder am Ende vielleicht doch? Es geht um ein schmales Bändchen mit dem Titel „Kleines Beckumer Stundenbuch“, das ich Anfang Dezember veröffentlicht habe. Es enthält eine Sammlung eigener Gebetstexte, Psalmübertragungen und Segensworte – nebst einer feinen Sammlung übersehener Rechtschreibfehler. So wird aus der geplanten Werbung eine kleine Reflexion auf die Tücken des Selbstverlags und die Betriebsblindheit. „Alles außer Rechtschreibung“ weiterlesen

Predigten komponieren

Schreiben führt in der Predigtvorbereitung zwar nicht zwingend zu guten Predigten, kann aber helfen, “theologische und lebenspraktische Themen intellektuell zu durchdringen, sowie … sich Glaubensinhalte und Traditionsfragmente anzueignen. Predigtschreiben kann dazu beitragen, dass Pfarrpersonen in ihrer seelischen, geistigen und geistlichen Existenz wachsen.“ (S. 372) Zu diesem Ergebnis kommt Annette Müller in ihrer Dissertation “Predigt schreiben”. Sie hat dafür empirisch untersucht, was eigentlich geschieht, wenn Predigerinnen und Prediger ihr Predigtmanuskript erstellen. Damit kommt dem Schreiben in der Predigtvorbereitung eine wichtige Funktion zu: Es wird “eingesetzt, um kreativ und verantwortlich Theologie zu treiben“ (S. 394). „Predigten komponieren“ weiterlesen