Das Unterstreichen und Gliedern von Texten gehört zu den Grundlagen der Textarbeit – obwohl dies selbstverständlich erscheint, ist es dies keineswegs: Auch das Unterstreichen will gelernt sein und bedarf regelmäßiger Übung.

Das Unterstreichen, Gliedern und Löschen von Text (vgl. Précis) dient dazu, die Informationsfülle eines Textes zu reduzieren. Es handelt sich dabei immer um vorbereitende Arbeitsschritte: Wichtige Textinformationen sollen für das eigene Verarbeiten hervorgehoben werden.

Standbild bauen und beschreiben

Das „Standbild“ ist eine Methode des handlungsorientierten Unterrichts: Dort bekommen Schüler den Auftrag, ein Standbild zu einer Geschichte zu bauen, d.h. ein „Regisseur“ stellt eine Gruppe zu einer Art Denkmal zusammen. Diese Methode lässt sich variieren, indem die Arbeitsgruppe in zwei Teile aufgeteilt wird: Die eine Gruppe baut ein Standbild, die übrige beschreibt anschließend, was sie sieht.

Soziogramm

Die sozialen Beziehungen der Handelnden in einem Erzähltext werden grafisch dargestellt. Ein vorhergehender Arbeitsschritt kann sein, die handelnden Personen in einem Text zu unterstreichen.

Schrift-/ Wort-/ Buchstabenbilder

Recht einfach ist die Methode, mit Worten und Buchstaben zu „malen“. Dazu genügt ein Blatt und ein Stift. Die Aufgabe besteht darin, ein Bild nur mit Buchstaben und Worten zu gestalten. Das Vorgehen ähnelt dem kaligrafischen Arbeiten, ist aber stärker grafisch orientiert und verzichtet in der Regel auf das vollständige Abschreiben eines Textes.

Schema

Die Entwicklung von Schemata ist ein klassisches Kreativitätsverfahren, das von vielen Schriftstellern angewendet wurde und wird. Im Grunde sind alle Formen der Darstellung von Begriffszusammenhängen Schemata. Oft bedient man sich dabei organischer (Baum) oder logischer Formen (logisches/semantisches Viereck).

Mithilfe von Schemata lassen sich sehr einfach verschiedene Bedeutungsvarianten von Wortkombinationen übersichtlich darstellen und durchspielen. Schemata haben eine hohe suggestive Kraft – darin steckt eine Gefahr v.a. bei theoretischen Überlegungen: Was zum Erfassen von Wirklichkeit beitragen soll, wird plötzlich selbst für wirklich gehalten: Das Denken wird schematisch.

Auf der anderen Seite hilft ein Schema, zunächst einmal sich selbst und dann durch das Schema auch anderen einen komplizierten Sachverhalt zu vermitteln.

Précis

Ein Text wird auf einen bestimmten, eindeutig definierten Umfang reduziert (z.B. von 300 auf 30 Wörter) – wobei natürlich die Kernaussage erhalten bleiben soll.

Prämissen/Leitidee verändern

Sachtexte beruhen ebenso wie erzählende Texte auf bestimmten Vorannahmen – „Was wäre, wenn …“ – nur in den seltensten Fällen werden diese Vorannahmen ausgesprochen. Indem ein Text mit einer kontrastierenden Vorannahme verbunden wird, kann eine Auseinandersetzung mit solchen Vorannahmen möglich werden. Beispielsweise kann eine Wundergeschichte unter der Prämisse neu erzählt werden, dass es keine Wunder gibt.

Eine anspruchsvollere Aufgabe ist, zunächst die (impliziten oder expliziten) Vorannahmen eines Textes zu erarbeiten, sie dann zu verändern und den Text unter den veränderten Bedingungen neu zu schreiben.

Plot-/Flussdiagramm

Die Handlungssequenzen einer Erzählung bzw. der Argumentationsgang eines Sachtextes werden grafisch dargestellt und die Zusammenhänge einzelner Handlungen/Argumente visualisiert.

Perspektivwechsel

Eine Geschichte wird aus einer anderen Perspektive neu erzählt. Zum Beispiel kann eine Wundergeschichte von der dritten in die erste Person umgesetzt und aus der Sicht des Geheilten oder eines Jüngers werden. Oder ein Psalm von der ersten in die dritte Person umgeschrieben werden. Im ersten Fall könnte es darum gehen, die Ich-Erzählung um einen inneren Monolog zu erweitern, im zweiten Fall darum, den Psalmbeter und die Situation in der er sich befindet, zu beschreiben.

Anspruchsvoller ist die Aufgabe, eine neue Person dazu zu erfinden, die von dem Ereignis berichtet, statt einer Person Gegenstände erzählen zu lassen (z.B. die Krippe in der Weihnachtsgeschichte, der Stock des Mose oder die Trage, auf der der Gelähmte zu Jesus gebracht wird) oder eine Geschichte aus der Sicht einer Randperson oder eines Gegners zu erzählen. Der Perspektivwechsel gehört zu den wichtigsten Methoden in der narrativen Predigt.

Wörterblume/Wörtersonne

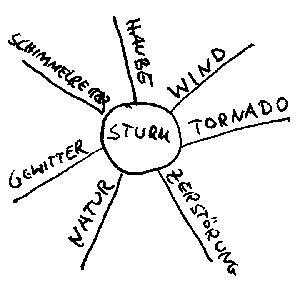

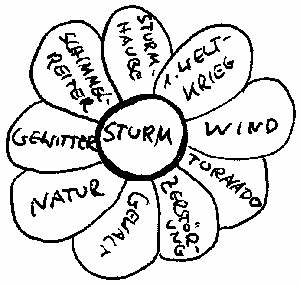

Wörterblume bzw. Wörtersonne sind grafisch organisierte Listen. Sie sind vor allem als Einstiegsübungen geeignet, weil sie eine Struktur vorgeben, die ausgefüllt werden muss. Es gibt solche grafisch organisierten Listen in zahlreichen Versionen.

Bei der Wörtersonne wird ein Stichwort umkreist und von diesem Kreis gehen zehn Strahlen ab, auf die jeweils ein Einfall notiert werden kann.

Auch bei der Wörterblume wird ein Stichwort umkreist, jedoch umgeben diesen Anfangskreis zehn Blütenblätter, auf die dann die Einfälle geschrieben werden.

Die Wörtersonne entspricht bereits der Anfangs-Mindmap im Mindmapverfahren, während die Wörterblume durch die Umrahmung der Assoziationen an eine einfache Clusterform erinnert.